‘Se telefonando’…

Questa vecchia canzone di Mina l’ascolto sempre volentieri, anche perché l’associo a un’avventura.

Non pochi anni fa il mio amico R. mi chiese se lo aiutavo a rilevare un complesso religioso che si trova in una lontanissima città del Medio Oriente, per uno studio che interessava a un professore del posto con cui era in contatto. Ci mettemmo d’accordo, pianificammo quello che potevamo pianificare e partimmo carichi di vari strumenti. Siccome entrambi avevamo impegni scolastici, concordammo che il lavoro sarebbe stato fatto durante le vacanze estive: un mese circa da passare in un posto che ci era totalmente sconosciuto. E sottolineo totalmente: le informazioni reperibili, non esistendo internet, erano infatti scarsissime, ma ricordo molto bene la nota che concludeva la succinta descrizione fornita da una guida Hachette: «Per la loro sicurezza, si raccomanda ai visitatori occidentali di non avvicinarsi al monumento».

Si profilava insomma qualcosa di preoccupante, ma ormai il dado era tratto e partimmo.

Così, dopo ore di volo e un lunghissimo viaggio attraverso luoghi pittoreschi ma desolati, fatto su un autobus traballante a stretto contatto con una varia umanità, giungemmo sul posto e scoprimmo che in tutta la città non c’era una camera libera. Seguirono varie istruttive esperienze, ma alla fine i nostri autorevolissimi committenti fecero sloggiare i legittimi occupanti di una camera del principale albergo della città, e così noi potemmo sistemarci.

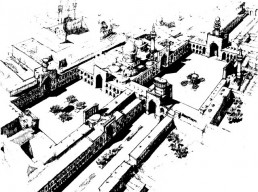

Nonostante fossimo muniti di uno speciale lasciapassare e ci potessimo valere dell’aiuto di un giovane e volenteroso ingegnere, fu subito evidente che ci eravamo impegnati a fare qualcosa di impossibile. Non solo il luogo era frequentato da moltitudini umane con le quali, a conferma di quell’avvertimento della guida, era sconsigliabile rapportarsi data la nostra evidente estraneità ai culti da loro praticati , ma il monumento stesso proponeva difficoltà per noi insuperabili. Non si trattava infatti di un edificio ma di un complesso urbano che occupava un’area grande come 15 campi di calcio, e anche togliendo abitazioni, negozi, ospizi, ricoveri, scuole religiose, mercati e quant’altro, restava una parte monumentale che equivaleva più o meno a quattro o cinque Palazzi Pitti.

Aggiungiamo che il caldo terrificante, i sorveglianti sospettosi e la gente animata da ardore religioso che pullulava dappertutto complicavano anche le operazioni più semplici. Per dire: quando srotolavamo una fettuccia metrica per tentare una misura, i fedeli se ne impossessavano e la baciavano con devozione come se fosse stata un rosario extra size.

Credo che il volto del comandante del Titanic quando vide nell’oscurità della notte avvicinarsi il chiarore dell’iceberg fatale abbia gradualmente assunto la stessa espressione che si formò sui nostri volti sudati quando acquisimmo piena coscienza del fatto che qualunque sforzo avessimo fatto, qualunque sotterfugio avessimo escogitato il risultato non poteva essere che uno: il disastro.

Nel buio della disperazione tremolava però, tenuissima e lontana, una fiammella: avevamo ancora una chance, seppur improbabile. Il grande e secolare monumento, come tutti i grandi e secolari monumenti che si rispettino, aveva al suo servizio una legione di scalpellini, muratori, decoratori che provvedevano ininterrottamente alla sua manutenzione, ed essi facevano capo ad un ufficio tecnico. Possibile che nell’ufficio tecnico non ci fosse un rilievo?

Avvicinandosi ormai ineluttabile il nostro iceberg sotto forma di scadenza del mese, tentammo allora una mossa temeraria: contattare l’ingegnere che era a capo dell’ufficio per vedere se da lui si poteva ottenere qualcosa. Così lo invitammo a cena, e ci mettemmo a raccontargli le solite storie sulle bellezze di Firenze, sulla cupola del Brunelleschi e così via.

Lui, gentilissimo, non conosceva un’acca di Firenze, ma sapeva benissimo chi eravamo e che cosa eravamo venuti a fare, e soprattutto subito intuì dove volevamo arrivare a parare con tutte le nostre manfrine. Ed era anche logico che non avesse gradito l’essere stato scavalcato nelle sue competenze: noi eravamo piombati a casa sua, a fare le cose che competevano a lui senza che lui avesse voce in capitolo, né verosimilmente trarre da ciò riconoscimenti o vantaggi. Inaccettabile.

Però le regole della buona educazione dovevano essere rispettate, e lui le rispettò invitandoci a sua volta a visitare il monumento. Una bella mattina ci guidò dappertutto a vedere un sacco di cose interessanti, ma per noi quella più interessante di tutte doveva trovarsi nel suo ufficio: se i rilievi c’erano, dovevano essere lì, e noi avevamo pensato di non farci trovare impreparati a sfruttare un’eventuale occasione.

Così, quando rientrammo dal nostro giretto e l’ingegnere ci fece accomodare in una stanzetta sobria che si affacciava su un porticato, appena entrati i nostri occhi corsero a scansionare ogni cosa tutt’intorno cercando traccia di rilievi, ma alle pareti c’erano solo quadretti religiosi e foto ricordo, sugli scaffali i faldoni delle pratiche e qualche libro, e la scrivania era tristemente sgombra.

Dunque nulla, zero, fine.

Ma mentre prolungavamo quell’agonia con una stentata conversazione in inglese, proprio allora venne un inserviente a dire all’ingegnere che qualcuno lo voleva al telefono (questo è almeno quello che noi ipotizzammo, dato che non capivamo un’acca della lingua del posto), e lui chiese permesso e si assentò.

Eravamo soli.

E allora dissi al mio amico R.: “Ora o mai più: vai di guardia alla porta”, e come un cane da tartufo puntai tutti gli anfratti dove poteva nascondersi quell’ipotetica cartella, forse simile a quelle che usavamo a Firenze per quel tipo di disegni. E all’improvviso la cartella mi si materializzò davanti: stava in terra, appoggiata alla parete dietro la sedia della scrivania. La tirai fuori, tirai fuori i disegni, tirai fuori dalla mia sahariana i fogli trasparenti di cui sfidando il caldo mi ero imbottito, e dalle tasche un lapis. Gomme e macchina fotografica non me li ero portati, non sarebbero serviti: ci voleva la mano, e grazie a Dio ce l’avevo, e ci voleva l’occhio, e grazie agli insegnamenti ricevuti avevo anche quello e mi permise di scegliere in un attimo gli elementi chiave con cui poi avrei potuto ricomporre l’insieme. Così, appoggiando alla parete i fogli sovrapposti, feci in pochi minuti – che tuttavia parvero un’eternità – il lavoro di un mese.

Quando l’ingegnere rientrò trovò tutto a posto e noi che lo aspettavamo seduti, tranquilli e composti, ma a ben guardare un po’ tesi. Probabilmente sospettò qualcosa, perché non era uno stupido, ma non poteva certo immaginare il nostro exploit, né sottoporci a un’ispezione corporale; se però uscendo lo avessi inavvertitamente urtato, il fruscio dei fogli di cui ero foderato mi avrebbe tradito. Ma stetti bene attento.

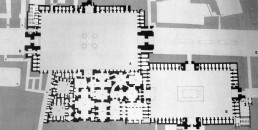

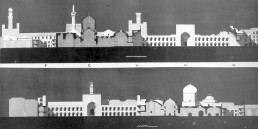

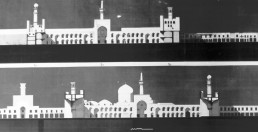

Tornati a Firenze, ricomponemmo i disegni, ed ecco il lavoro finito: piante, sezioni, prospetti. Devo essere sincero: come rilievi non sono gran che, ma insomma ci si può stare.

E meno male che allora non esistevano i cellulari.

Però poi mi è sorto un dubbio: e se quella telefonata non fosse stata un caso? Si sa: noi europei pensiamo di essere furbi, ma…