Lezioni mai fatte - Architetture Caucasiche

Ogni prof tiene in un cassetto – o nel telefonino – qualche appunto sugli argomenti che intende sviluppare e portare a lezione. Ne ho trovati anch’io di vecchi, e qualcuno mi è parso ancora interessante, o curioso, anche se è rimasto tra le tante cose incomplete che mi porto dietro.

Le antiche chiese dell’Armenia e della Georgia ad esempio mi emozionano ancora.

Difficile che le potessi portare a lezione perché non rientravano nella mia materia, e poi sono un argomento estremamente specialistico; ma qui, su questo sito, posso permettermi qualche libertà, e quindi mi spingo a fare qualche accenno ai poveri, preziosissimi resti di queste splendide architetture che, dopo innumerevoli guerre, terremoti e vandalismi vari, rimangono oggi sperduti su brulli altopiani deserti e silenziosi, lontani da tutto e circondati dall’ignoranza: perché quei resti che continuano a sbriciolarsi documentano una tradizione costruttiva eccelsa. Pensate che, quando la cupola di Santa Sofia crollò per un terremoto nel 989, fu chiamato un architetto armeno, Trdat, a ripararla.

Io devo a un testo di Paolo Cuneo il primo contatto con queste architetture. Alcuni benemeriti architetti, storici dell’architettura e archeologi si sono preoccupati tra mille difficoltà di documentare quel che resta di queste originalissime costruzioni prima che ne scomparisse ogni traccia.

(a seguire)

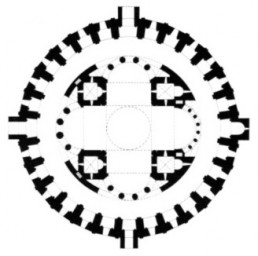

(Sopra) Resti della cattedrale di Banak presso Penek (Turchia)- Foto Mate Chapichadze

Pianta della cattedrale di Banak (da A. Alpago Novello, Gli Armeni)

Agli estremi dell'abitare

Nel mio corso di Caratteri Distributivi degli Edifici dedicavo alcune lezioni ai temi dell’abitare, e per introdurre l’argomento pensai di far riflettere gli studenti su un punto: che con i progetti non si fanno soltanto cose più o meno belle, ma si condiziona anche la vita delle persone, e molto profondamente.

Prima di mostrare qualche esempio tratto dalla vita quotidiana – soggiorni, camere, ascensori, scale, servizi igienici e così via – pensai di introdurre l’argomento ‘abitare’ portando due esempi forti, estremi, uno nel bene e uno nel male.

Per il male mi parve ovvio scegliere Auschwitz: in fondo era un luogo fatto per ‘abitare’. Naturalmente avrei affrontato un tema così importante e complesso da un’angolazione molto particolare e limitata, quella appunto del progetto.

Sull’argomento trovai un libro molto ben documentato (R.J. Van Pelt e D. Dwork, Auschwitz – 1270 to the present), e seppi così che Himmler aveva individuato Auschwitz non solo per gli scopi che sappiamo, ma anche per farne, grazie al lavoro degli internati-schiavi, un centro produttivo con cui finanziare le attività delle SS. Per questo aveva fatto elaborare da uno staff di tecnici dei piani urbanistici (Auschwitz era al centro di un insieme di campi satelliti) e dei progetti edilizi dettagliatissimi, molti disegni dei quali erano miracolosamente scampati alla distruzione. Da essi si vedeva come il progetto di questo campo fosse stato meticolosamente articolato secondo gli insegnamenti del Razionalismo di allora, definendo con precisione i collegamenti, le aree verdi, la disposizione degli edifici, la divisione funzionale delle varie zone, i particolari costruttivi delle baracche e degli arredi… insomma tutto, anche le modifiche resesi via via necessarie agli impianti dei crematori per far fronte alla gestione dell’enorme numero di morti.

Da questi documenti di progetto risultavano evidenti gli accorgimenti usati per annientare non solo fisicamente ma anche psicologicamente gli internati: per esempio, a Birkenau era stata prevista una sola latrina per 32.000 donne, e consisteva in una piccola baracca che si poteva utilizzare solo in certe ore, e ad essa si arrivava dopo lunghe code fatte con i piedi sprofondati negli escrementi. Dentro quella baracca c’era una fossa con delle tavole gettate attraverso: su di esse le internate si appollaiavano strette l’una all’altra e spesso in preda alla dissenteria, sporcandosi a vicenda anche i cenci che indossavano, in un puzzo nauseabondo.

Ora, gli architetti e gli ingegneri che avevano progettato un ‘servizio igienico’ così concepito non potevano chiamarsi fuori dicendo che erano inconsapevoli, che tutto era frutto del caso; e non parliamo delle camere a gas, che ebbero puntuali e documentate modifiche edilizie e tecnologiche per sveltire il ‘lavoro’. Era insomma evidente l’intenzione criminale anche di quei tecnici che avevano scrupolosamente utilizzato le proprie conoscenze per progettare il male; e questo sottolineai a lezione, trovando grande interesse negli studenti.

Poi, a distanza di anni, venni a sapere che il prof. Van Pelt era stato chiamato come esperto in un processo contro David Irving, il principale negazionista dell’Olocausto, e si era trovato coinvolto in una polemica rovente. i negazionisti infatti cercavano ogni argomento per contestare l’idea di uno sterminio di massa pianificato, e il dibattito si stava impantanando in una discussione sui metodi con cui si scrive la storia e sull’attendibilità delle testimonianze e dei documenti. La storia è sempre scritta dai vincitori, no? – essi sostenevano – e anche in questo caso si era andati molto al di là della realtà dei fatti: niente provava che nei campi fossero morte milioni di persone, né che quei forni potessero ridurre in cenere un così alto numero di cadaveri. La discussione toccò risvolti molto tecnici, e si arrivò perfino a prelevare campioni dalle murature delle camere a gas, per controllare se davvero erano impregnate del gas cianuro – il famoso Zyklon B – che per limitare i costi veniva impiegato con molta parsimonia nei dosaggi nonostante che tale diluizione comportasse un allungamento dell’agonia.

Ma ecco che un argomento molto concreto e decisivo contro i negazionisti venne proprio dai progetti di Auschwitz, prodotti in giudizio dal prof. Van Pelt, perché quei disegni dimostravano al di là di ogni dubbio, sia per la creazione di edifici chiaramente funzionali, sia per la meticolosa organizzazione data all’insieme – percorsi, funzioni, flussi, dimensionamenti, tutti studiati con i criteri dei manuali – lo scopo di quei progetti. Come i disegni di un motore ne fanno capire a un ingegnere meccanico il funzionamento e le prestazioni, così il progetto di Auschwitz, analizzato da un qualunque tecnico, forniva una prova chiarissima contro chi sosteneva che i campi di sterminio erano solo un’invenzione.

Se era stata ovvia la scelta del massimo esempio in negativo, per quello in positivo mi trovai un po’ in difficoltà. Pensai alla Escola di Jacaré, a vari luoghi di spiritualità, all’ospedale del dottor Schweitzer: tutti esempi meritevoli di attenzione, ma non proprio rispondenti a ciò che mi proponevo. Mentre cercavo, mi imbattei in un argomento che aveva un grande fascino, e mi soffermai su quello, anche se forse un po’ fuori tema: la casa dell’Ultima Cena. Com’era fatta?

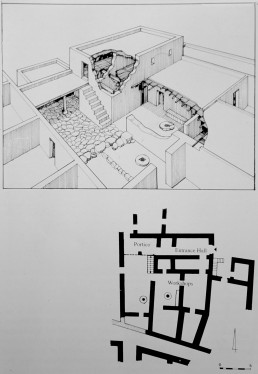

Le infinite pitture che rappresentano quell’evento sono ovviamente frutto dell’immaginazione, ma a me interessava conoscere qualcosa della realtà costruttiva dell’edificio. Quello che si poteva dire era molto poco, e lo si ricavava incrociando gli studi degli archeologi con qualche accenno che troviamo nei Vangeli. In una pubblicazione (Y. Hirschfeld, The Palestinian Dwelling in the Roman Byzantine Period) trovai illustrate varie tipologie di case del tempo, e anche quelle che avevano il famoso ἀνάγαιον (anàgaion) di cui si parla nei Vangeli, cioè una stanza al primo piano, che aveva un uso simile ai soggiorni di oggi e si raggiungeva dal cortile salendo una scala esterna.

Questa casa, che si trovava nella parte sud-ovest del centro antico di Gerusalemme, fu la prima chiesa; in essa si ritirarono gli apostoli dopo il Golgota e lì avvenne la Pentecoste. La proprietà era verosimilmente della famiglia dell’evangelista Marco.

Quella che ospitò avvenimenti così importanti era dunque una casa molto semplice, simile a tante altre.

Perché il bene è fatto di piccole cose.

(Sopra) Gli architetti e gli ingegneri di Auschwitz in una foto di gruppo del 1943 (Auschwitz-Birkenau State Museum).

Una tavola del primo Piano Regolatore di Auschwitz, del giugno 1941: al centro il campo principale con la piazza degli appelli, la baracche degli internati, la prigione, l’infermieria e il crematorio; sulla destra gli alloggi delle SS e in alto la stazione; a sinistra il comando del campo, magazzini e laboratori (Auschwitz-Birkenau State Museum).

Uno dei progetti esecutivi per le baracche degli internati di Auschwitz. Si vede l’accurata definizione esecutiva delle opere da realizzare, che erano poi descritte in capitolati e computi che completavano i progetti; la capienza prevista inizialmente di 550 prigionieri per questa baracca-tipo fu subito portata a 744 (da Van Pelt – Dwork).

Esempi di case palestinesi simili a quelle del tempo di Cristo.

L'ultima doccia

Un giorno notai che un mio studente da tempo non veniva a lezione, non presentava il lavoro alle revisioni, non mandava mail. Eravamo già a fine inverno, e le sue assenze potevano compromettere la possibilità di sostenere l’esame nella sessione estiva. Chiesi di lui a qualche compagno, e la risposta mi gelò: era morto. Possibile?

Sì, possibile: si può anche morire a vent’anni. E non si sapeva nemmeno perché: godeva di buona salute, non aveva commesso imprudenze, non faceva uso di droghe, non era finito in giri pericolosi… Niente di niente: era un ragazzo normalissimo, a posto, che studiava e faceva una vita regolare. E allora?

Mi dissero che un sabato sera aveva fissato di trovarsi in pizzeria con gli amici, ma non era arrivato. Il ritardo si prolungava, e così, alla fine, dopo varie telefonate senza risposta, lo trovarono nella doccia dell’appartamentino dove stava in affitto, un paio di stanze in una vecchia casa vicino al mercato di San Lorenzo. Non c’erano tracce di presenze estranee, di effrazioni o tanto meno di violenze: niente di niente. Nelle stanze e nel bagno tutto era in ordine.

Nei giorni seguenti la polizia fece vari sopralluoghi ma senza risultato. Poi alla fine notarono dentro il piccolo bagno, in un angolo, una sottilissima fessura che correva tra le mattonelle. Riuscirono così a capire che cosa era successo. Quella maledetta fessura faceva capo alla vecchia canna fumaria della caldaia di un appartamento sottostante, che in quella fredda giornata era stata pienamente in funzione, e da lì era uscita l’anidride carbonica che aveva presto saturato il piccolo ambiente facendo così addormentare per sempre lo sfortunato ragazzo.

Da allora non mi sono mai dimenticato di raccomandare ai miei studenti di progettare le canne fumarie con tutte le dovute cautele, e possibilmente inserendoci tubi inox.

Conoscere gli studenti

Una collega di Storia dell’Architettura raccontava che una volta stava per bocciare uno studente, quando lui le chiese la grazia di un’ultima chance. Una sorta di istinto materno le suggerì una domanda facile: «Parlami di Giotto». Ma quello per lui non era un aiuto: «Professoressa, se lei mi chiede i minori…».

Mi capitava di ripensare a quell’aneddoto quando entravo in aula all’inizio di un corso e mi domandavo chi erano quei ragazzi che si aspettavano che io insegnassi loro a progettare. Sicuramente alcuni di loro erano così bravi che presto ne avrebbero saputo più di me, ma quanti invece nascondevano dietro una faccia simpatica e sorridente abissi insondabili di purissima ignoranza?

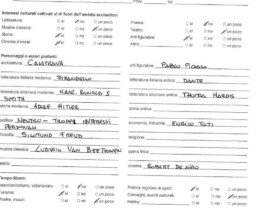

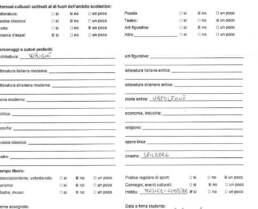

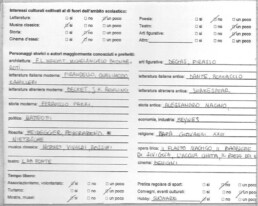

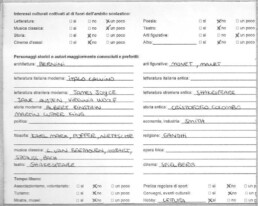

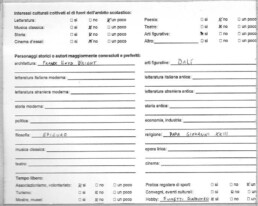

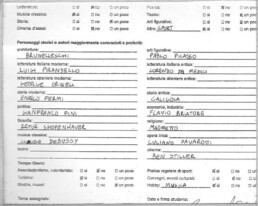

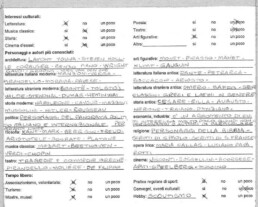

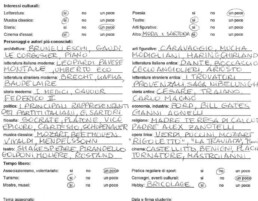

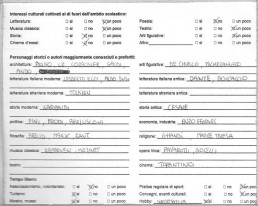

Per cercare perciò di rapportarmi al mio uditorio un giorno pensai di far compilare agli studenti del corso una scheda in cui, oltre a chiedere qualche informazione burocratica, proponevo un piccolo sondaggio sui loro interessi culturali e sulle loro attività extrascolastiche. Ripetei l’esperimento per alcuni anni, fino a raccogliere un corposo dossier. Risultati?

La maggioranza delle risposte rivelava un background culturale decisamente scarso, con poco approfondimento e grandissimi vuoti, e una struttura di valori attinta soprattutto dai famigerati mass media piuttosto che dalle letture o dalla frequentazione di gruppi e ambienti culturali. I ripetuti errori di scrittura dei nomi di autori o personaggi, poi, facevano capire che le informazioni venivano attinte per lo più verbalmente, ‘a orecchio’, e con uno scarso livello di attenzione.

Questo divario tra lingua parlata e lingua scritta mi era già noto per avere letto parecchie relazioni di studenti in cui si trovavano ripetuti con la massima indifferenza strafalcioni sintattici e grammaticali d’ogni genere. Ne avevo dedotto che oggi il concetto di errore è molto diverso da quello delle generazioni più vecchie, e assai più elastico. Oggi molto spesso si ritiene che sia sufficiente farsi capire, e come ciò avvenga non ha poi molta importanza.

A fronte a questa maggioranza di studenti la cui preparazione si dimostrava ben al di sotto della soglia che un tempo sarebbe stata richiesta per accedere alla scuola media, stava però anche una corposa minoranza che dimostrava invece una vivace base di interessi anche al di fuori del campo di studi, e spesso un impegno apprezzabile e confortante nella vita quotidiana e nelle attività di volontariato.

Comunque, dalla mia lunga esperienza non ho tratto un giudizio negativo sugli studenti, a parte qualche caso rarissimo: cosa che invece non potevo dire nei confronti del servizio che evidentemente era stato loro offerto dalle istituzioni scolastiche nella scuola secondaria. E non parlo dell’università.

Riporto qui alcune di quelle schede, rese debitamente anonime, per la sola parte relativa al sondaggio.

Sposare un'allieva

– Prof, mi sposerebbe?

Dopo un attimo di smarrimento e due risate, fu subito chiarito che si trattava di celebrare in Palazzo Vecchio le nozze di lei, promettente architetta laureatasi con me qualche mese prima, con un giovane tutore dell’ordine, avviato a una dura carriera ma motivatissimo.

Che bella coppia quei due ragazzi, due di quelli che fanno bene sperare per il futuro del nostro tribolato paese, come ne ho conosciuti tanti; e potrei anzi dire tutti. E che onore per me: credo non siano molti i prof che possono vantare una tale dimostrazione di affetto.

Così un giorno mi misi la fascia tricolore.

Alla cerimonia eravamo tutti emozionati e commossi: una bella giornata, un bellissimo ricordo.

Qualche anno dopo, però, le vicende della vita – e gli effetti di qualche intrallazzo – portarono i miei due sposini a dover stare lontani: lui a fronteggiare la malavita organizzata e gli sbarchi di disperati nel profondo sud, e lei ad aggiungersi alla schiera dei nostri laureati che trovano continuamente accoglienza nelle università straniere. E novemila km di distanza non potevano certo giovare al loro matrimonio.

Che peccato.

Ma adesso sono di nuovo felici, e questo è ciò che importa.

La cima dell'Everest

Ho letto in un libro – ‘Aria sottile’, di Jon Krakauer – che un giovane, partito dal nord Europa, arrivò in bicicletta fino all’Himalaya per scalare l’Everest (ovviamente, non in bici), ma poi, avvertito di perturbazioni in arrivo, rinunciò e tornò indietro. Scelta molto, molto saggia, dato che i corpi congelati di molti imprudenti punteggiano le vie della scalata.

Questo racconto mi ha ricordato la vicenda di un mio studente di nome Silla, che, diversamente dall’omonimo condottiero romano, era di carattere mite e timido. Silla era venuto dal Mali per studiare architettura, e aveva sostenuto l’esame con me senza brillare, ma dimostrando applicazione e buona volontà. Mi era bastato poco per capire che era arrivato fin lì, al terzo anno di studi, dopo aver percorso un cammino molto più arduo di qualunque studente italiano.

Superato il mio esame non lo vidi più, ma qualche anno dopo tornò per chiedermi la tesi. Mi disse che stava facendo una vita difficile, e che per mantenersi lavorava come manovale in un cantiere. Non erano balle, lo si vedeva subito, e le sue mani lo testimoniavano, così come i lapis e gli scampoli di carta che usava per i suoi disegni.

Ora, ci sono vari tipi di studenti e vari tipi di tesi, ed è buona norma scegliere caso per caso il tema che si ritiene più adatto al laureando. A Silla ne proposi uno che era alla sua portata, sia come difficoltà che come impegno di tempo, e anche di costi, considerando che una tesi di architettura può comportare spese notevoli. Così, con grandissima fatica Silla riuscì a disegnare quanto strettamente necessario, ma i suoi fogli facevano capire quanto sofferta fosse stata l’elaborazione di quel progetto così povero.

D’altra parte, in tanti anni di commissione di tesi ne avevo viste di tutti i colori, per cui me la sentii di portare alla discussione questo laureando da libro Cuore confidando nella comprensione dei commissari. Silla, come Dorando Petri, arrivava senza più forze al traguardo della sua maratona.

E invece la comprensione non ci fu, nemmeno un pizzico. Caso più unico che raro, Silla non fu ammesso alla discussione: il presidente si impuntò non tanto per il contenuto della tesi, ma per come era stata presentata, e nemmeno una voce si levò a sostenere il laureando, nonostante che alcuni professori fossero noti per le loro aperture etiche e sociali. Teorie.

Silla non disse nulla, non una parola; solo i suoi occhi dicevano tante cose, ma nessuno le volle vedere.

Per inciso, quell’algido presidente qualche tempo dopo finì sui giornali per aver sottratto un borsello in un negozio: ma aveva scelto male la sua vittima, perché era un giovane magistrato che lo inseguì non solo fin sulle scale e negli uffici dell’Università, ma poi, ovviamente, fin dentro le aule dei tribunali, dove fu condannato.

Del mite ragazzo maliano invece non seppi più nulla: fatta qualche ricerca in rete, non risultò che si fosse laureato. Probabilmente tornò in patria senza avere raggiunto la cima del suo Everest.

Lo studente carcerato

Un mio studente finì in carcere per droga. Glie ne avevano trovata una quantità rilevante nascosta sotto il letto, nella camera di un appartamentino che divideva con altri compagni di studi. Lui si difese dicendo che l’aveva nascosta lì qualcuno di loro, e che lui non ne sapeva nulla, ma non fu creduto e scattò la condanna.

In carcere riprese a studiare, e un giorno presentò domanda alla segreteria del nostro dipartimento di poter sostenere l’esame di Caratteri Distributivi degli Edifici. Il direttore chiese le disponibilità di tre docenti, anche di materie affini, e stranamente non ce ne fu molta. Comunque riuscimmo a formare la commissione, e così un giorno, espletate alcune pratiche burocratiche, potemmo entrare nel carcere di Sollicciano.

Lì trovammo il padre del ragazzo: un uomo avvolto in un cappottone grigio, anziano, più che per l’età, per il dolore. Era stato maestro di scuola al suo paese, in Calabria, e ora consumava il suo tempo e le sue risorse per seguire le vicende del figlio e aiutarlo sulla via del recupero.

Ci scambiammo poche parole, e poi passammo nella stanza dove era stato preparato un banchino con qualche sedia. Il ragazzo si presentò compito ed educato, e sostenne l’esame in modo più che soddisfacente; se non ricordo male, tutti e tre noi commissari fummo un pochino larghi nel voto.

Per lo studente, quello era l’inizio di uno sperato cammino di recupero. Ma soprattutto lo era per suo padre: la gratitudine che quell’uomo mi dimostrò, ancora a distanza di tempo, per avere manifestato nei confronti suoi e del suo ragazzo qualche segno di incoraggiamento e avere speso qualche parola di fiducia e di speranza, fu grande come il cuore di tanta gente del sud.

Quell'incontro con Carlo Lucci

La mattina del 18 marzo 1969 sul marciapiede di piazza Brunelleschi incontrai Carlo Lucci. Allora il prof. Lucci era assistente di Italo Gamberini, e siccome mi aveva seguito in un paio di corsi, si ricordava molto bene di me, uno studente imbranato ma che sapeva disegnare benino nonostante venisse dal liceo classico.

Mi salutò cordialmente e, dandomi come sempre del lei, mi chiese che cosa facevo.

– Mi sono appena laureato e mi sto guardando intorno.

– Perché non viene da noi?

Ecco, la mia non memorabile carriera universitaria ebbe inizio così, incontrando una persona che d’impulso fece una piccola scommessa su di me.

Carlo Lucci non era un professore qualsiasi. Nei tormentati anni post ’68 circolava la voce che Giovanni Koenig in consiglio di facoltà avesse riconosciuto la dote della coerenza a due soli colleghi, e uno era lui, Carlo Lucci, che per questo suo difetto nel 1944 era stato internato nel campo di Wietzendorf in Germania. Al suo ritorno era ripartito da zero; poi, dopo lunghe traversie, aveva pensato di riallacciare i rapporti con la sua amata facoltà contattando un ex compagno di studi che nel frattempo aveva fatto una brillantissima carriera.

– Va bene farmi da assistente – si sentì dire – ma non darmi del tu.

Gelo.

Ecco, Lucci, anche se dava del lei a noi ragazzi, non era un prof di quello stampo. Sarebbe limitativo dire che insegnava progettazione: insegnava etica della progettazione. Del suo insegnamento ricordo infatti soprattutto un paio cose: l’approccio etico al progetto, visto come servizio reso alla collettività, e il metodo critico, di non compiacersi cioè del proprio operato ma di esserne sempre i primi inesorabili critici.

Proprio come fanno oggi gli archistar.

Nel 2011, in memoria del padre, i figli del prof. Lucci pubblicarono un testo di ricordi, ‘Lontananze’. Allego il mio contributo.

Ricordo di Carlo Lucci

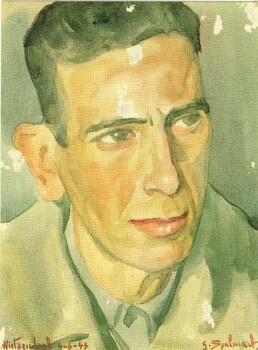

Ritratto di Carlo Lucci in prigionia

(Gino Spalmach, 1944)

Da sinistra: Alessandro Bellini, Maurizio De Marco, io, Carlo Lucci.