Il disegno dell’architetto - 2

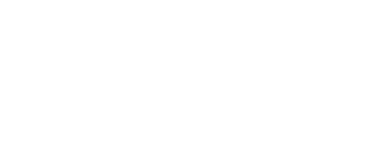

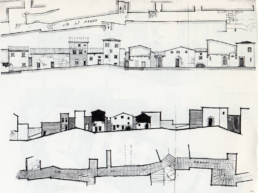

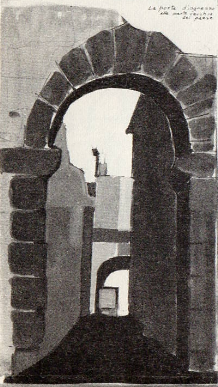

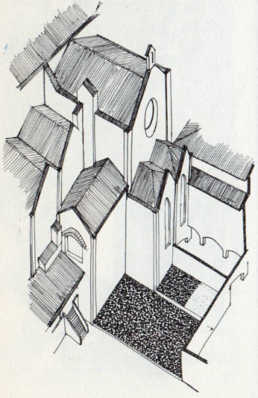

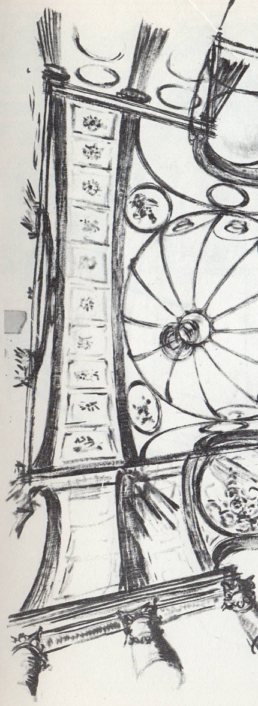

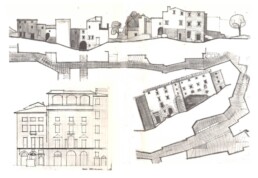

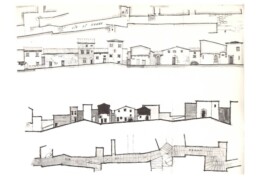

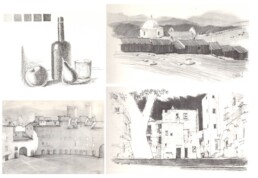

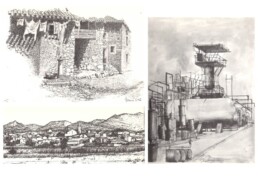

Un piccolo centro antico, dove poter stare tutto il giorno a disegnare tranquillamente. Il nostro professore, Carlo Maggiora, organizzava ogni anno a fine corso una trasferta di tre giorni; bastava avere carta, matite, acquerelli, una tenda, e tanta voglia di disegnare.

Qui vediamo le suggestioni di Rocca Tederighi, ma ci furono anche Sperlonga, Manarola, Pomposa, Casale Marittimo. Esperienze indimenticabili.

Il disegno dell’architetto - 1

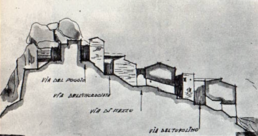

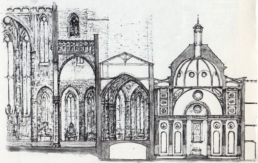

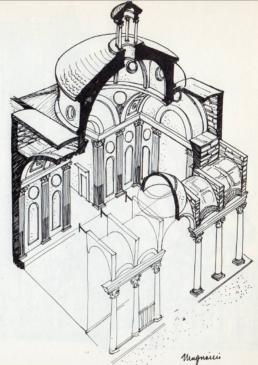

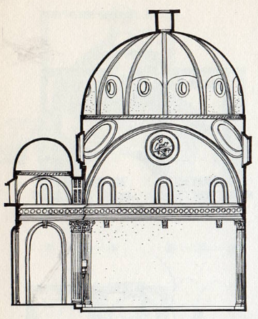

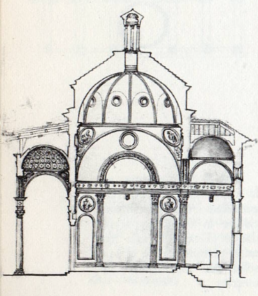

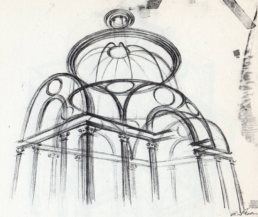

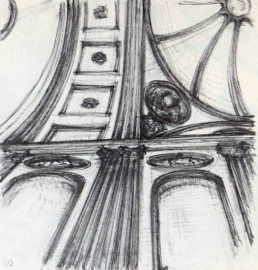

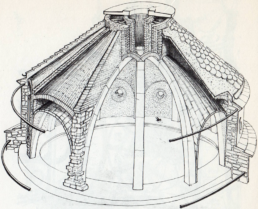

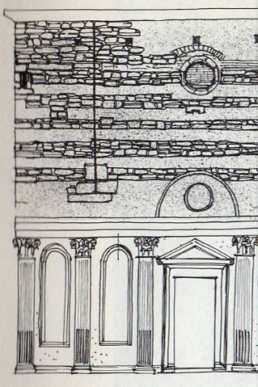

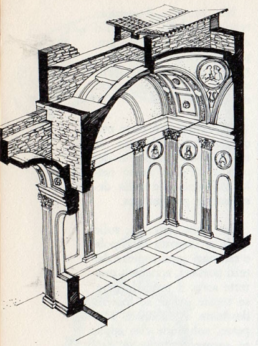

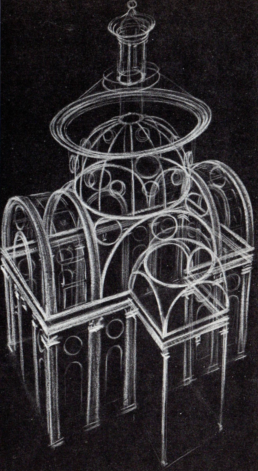

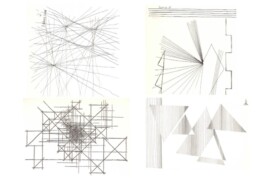

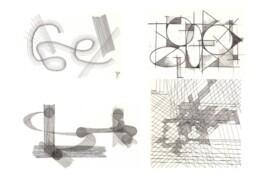

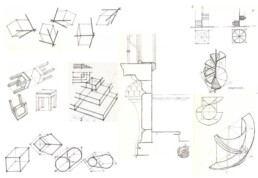

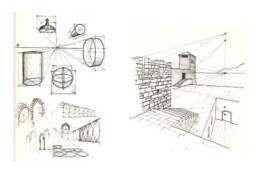

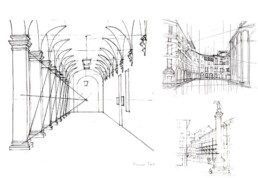

C’è stato un tempo in cui alla Facoltà di Architettura si doveva imparare a disegnare, e disegnare da architetto, non come un pittore. Disegnare significava saper gestire lo spazio, premessa necessaria per poter realizzare qualcosa in tre dimensioni. Lo spazio è geometria, materia, proporzioni, luce, colori.

Oggi troppi studenti diventano architetti pur essendo dei perfetti analfabeti dello spazio e del disegno.

Nella Facoltà di Architettura di Firenze è esistita fino circa agli anni 2000 una notevole tradizione del disegno architettonico. Io sono grato a un grande insegnante, Carlo Maggiora, che ci educava a disegnare.

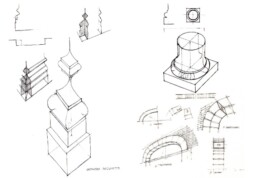

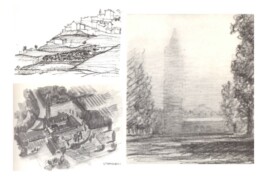

Le sue prime lezioni riguardavano l’educazione del gesto; perché il pianoforte non si suona con i pugni. Qui riporto alcuni esercizi iniziali. Questi e altri esempi che seguiranno sono lavori di studenti dei primi due anni del corso di studi, e quindi vi si notano alcuni errori e ingenuità tipici di chi ancora non ha esperienza. Ma la strada che stavano iniziando era quella giusta.

Un hobby di John Ruskin

Un acquerello di John Ruskin, del 1872, rappresenta un particolare della facciata sud-ovest del Battistero di San Giovanni di Firenze con una precisione assoluta. Forme, proporzioni, prospettiva, colori, tutto è perfetto, e sono riprodotti con estrema fedeltà anche i particolari più minuti: le connessioni dei marmi, le sbrecciature delle cornici, i tasselli delle lastre del rivestimento.

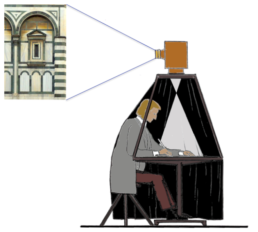

Questa perfezione mi incuriosì. Avevo una fotografia della finestra, la ingrandii e la confrontai l’acquerello: coincidenza perfetta. Ruskin dunque aveva utilizzato una camera ottica portatile, aveva ‘fotografato’ l’immagine su un foglio, ripassato i contorni e poi l’aveva colorata.

Le camere ottiche sono state utilizzate da pittori come Canaletto, Bellotto, Guardi, lo stesso Vermeer. Ruskin è dunque in buona compagnia, ma si differenzia perché non era un pittore professionista, e creava queste sue opere per passione. La passione di rappresentare con la massima fedeltà ciò che amava, non l’ambizione di dimostrare bravura, e poi comunque certi dipinti bisogna saperli fare, anche se ci si aiuta con degli strumenti.

Fatta qualche sommaria ricerca, non ho trovato notizia di verifiche simili fatti su altre opere di Ruskin, ma forse qualche studioso potrà approfondire l’argomento e farci capire meglio come operava. Però grazie al suo scrupolo possiamo oggi fare una riflessione: l’acquerello documenta in modo molto attendibile lo stato del monumento nel 1872, quando era vecchio di quattordici secoli, mentre la fotografia, scattata prima della pulizia delle facciate fatta nel 2014, documenta lo sporco accumulato in un secolo e mezzo. Ruskin ci permette dunque di meditare non solo sul degrado dei monumenti ma anche sull’inquinamento del pianeta.

Probabilmente la camera ottica usata da Ruskin doveva essere di questo tipo: leggera, smontabile e… a prova di curiosi. Per questo è verosimile che un aiutante tenesse alla larga i ragazzini e gli importuni, e sorvegliasse quando Ruskin faceva una pausa.

Ruskin 1872

Battistero di San Giovanni a Firenze: Studio del comparto di destra del registro superiore nella facciata di sud-ovest

Acquerello e grafite su carta – 52 x 34.6 cm.

L’opera di Ruskin fa parte di una serie di acquerelli e disegni fatti nell’occasione di uno dei suoi viaggi in Toscana nel 1872.

Credito: The Victorian Web

Ashmolean Museum, University of Oxford

https://victorianweb.org/index.html

Immagine per fini didattici e di comunicazione.

Foto 2013

La foto è stata scattata prima della pulizia delle facciate degli anni 2014-2016. Il confronto con l’opera di Ruskin permette di individuare le parti rimaste originali e quelle che sono state sostituite, probabilmente nei restauri del 1939-42.

Nascita del corridoio

Nascita del corridoio

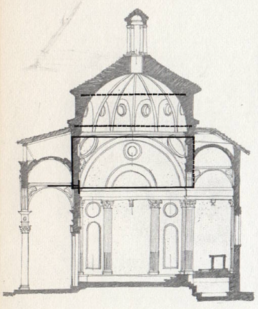

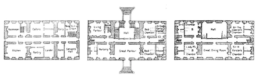

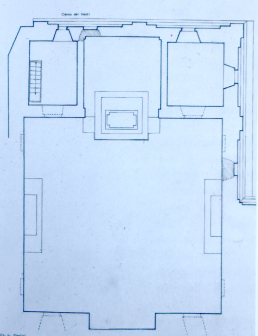

Pare che l’invenzione del corridoio sia da attribuire all’architetto inglese John Thorpe, che nel 1597 costruì a Londra una casa con il primo esempio di una soluzione costruttiva che in seguito sarebbe stata applicata nei più diversi contesti. Purtroppo non abbiamo altre notizie sull’opera di Thorpe, per cui per approfondire l’argomento dobbiamo riferirci alla costruzione della Coleshill House, una residenza nobiliare inglese costruita nel Berkshire dall’architetto Robert Pratt nel 1650 secondo presupposti simili. L’edificio non esiste più perché è stato distrutto da un incendio nel 1952, ma ne sono rimaste le piante, e da esse risulta che aveva una serie di stanze sui due fronti opposti, divise, appunto, da un lungo corridoio.

La Coleshill House era una casa di aristocratici, e al tempo (XVII-XVIII secolo) le case degli aristocratici erano organizzate con stanze poste in successione con una certa libertà compositiva ma cercando di creare effetti scenografici per dare visivamente agli ospiti e ai visitatori l’idea della ricchezza e del potere dei proprietari. L’effetto più ricercato erano le cosiddette enfilades, cioè delle suggestioni prospettiche realizzate allineando le porte delle sale contigue. Questo accorgimento permetteva di risolvere brillantemente la funzione di rappresentanza, ma la possibilità di passaggio nei vari ambienti era insoddisfacente per la riservatezza. Oltretutto i proprietari, per godere delle comodità per loro irrinunciabili, dovevano convivere in una relazione molto stretta e quotidiana con la servitù, la cui presenza pervasiva dava origine a situazioni delicate e a disagi continui. Anche se gli aristocratici erano abituati a fare il proprio comodo senza tenere in nessuna considerazione le persone di servizio, davanti alle quali si comportavano come se non esistessero, questa convivenza era una continua fonte di stress e di pettegolezzi, e non di rado anche di storie torbide e di violenze.

Si cercò così di mitigare questi problemi attribuendo alla successione delle stanze un carattere di progressiva maggiore riservatezza, lasciando una maggiore libertà per le sale di ricevimento più vicine agli ingressi, e riservando alle camere da letto le zone più lontane e private, che poi furono dotate di spogliatoi, boudoir e salottini, diventando così delle zone appartate – di qui il termine ‘appartamento’ – riservate ai proprietari e a chi era ammesso a condividerne l’intimità: parenti, amici, amanti. Oltre, naturalmente, ai servitori che dovevano essere sempre disponibili a chiamata e sparire quando la loro presenza non era più necessaria. Per questo si crearono dei percorsi a loro riservati e separati dai percorsi principali, con scalette e accessi dai quali in ogni momento, al suono di una campanella, i servi potevano raggiungere le camere dei padroni partendo dalle cucine e dalle altre stanze a loro pertinenti, in genere poste negli scantinati e nelle soffitte.

Naturalmente questi passaggi si prestarono anche per altri scopi, più o meno leciti e segreti ma frequentissimi, che sono stati oggetto delle trame di una infinità di romanzi (pensiamo alla Regina Margot di Dumas) e di film.

Oggi chi pensa al corridoio immagina un ambiente stretto e lungo che dà accesso a una serie di stanze nelle quali si svolgono le funzioni; il corridoio serve come passaggio e generalmente non è di uso esclusivo. Ora, il corridoio della Coleshill House è un poco diverso, perché assolve una funzione di filtro verso coppie di piccoli appartamenti modulari, dei quali contiene le scale di servizio. L’organizzazione funzionale insomma, benché evoluta, risponde ancora ai canoni delle residenze aristocratiche del tempo, e non poteva essere diversamente perché le regole sociali erano quelle. Però la linea era tracciata anche se il percorso da fare era lungo: la separazione della servitù si ritrova infatti ancora nel primo novecento in molti villini borghesi, che hanno a margine delle facciate sulla via delle piccole porte riservate alle persone di servizio che le utilizzavano senza intralciare le zone di rappresentanza.

Ma oltre che avere fatto un primo passo verso il corridoio come lo pensiamo oggi, Pratt, per come ha impostato il progetto Coleshill, sembra avere dato il via anche a una tipologia costruttiva, quella che i tecnici chiamano ‘a triplo corpo di fabbrica’, che ha avuto una diffusione enorme per i vantaggi che presenta sotto il profilo funzionale, costruttivo e igienico dei fabbricati; un’idea che si prestò nel primo Novecento per grandi realizzazioni di edilizia sociale. Con l’evoluzione dei costumi si arrivò a distinguere non i comportamenti ma le funzioni, attribuendo alle stanze una certa libertà di uso, purché se ne controllasse l’accesso. Come sanno molti genitori per i quali le camerette dei figli sono diventate rigorosamente off-limits.

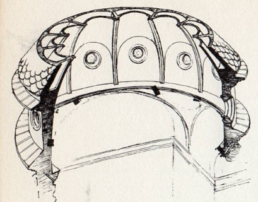

Esempio di una casa nobiliare con stanze di rappresentanza e zone private: la Chiswick House a Londra, di Richard Boyle (1726).

Veduta della Coleshill House in una incisione del 1818 di J.P. Neale e H. Hobson (British Museum).

Piante dei piani della Coleshill House. Al piano seminterrato ci sono cucine, guardaroba, dispense e altri ambienti per le attività della servitù; al piano terreno l’atrio con lo scalone, due appartamenti, un salone, un soggiorno, una nursery; al primo piano la grande sala da pranzo e quattro appartamenti. Non abbiamo la pianta delle soffitte dove c’erano le camere della servitù. Si noti che il corridoio è fiancheggiato da due muri di grosso spessore dovuto all’inserimento di grandi camini, ma forse anche per tenere caldi gli appartamenti, oltre che per sostenere la terrazza in copertura (da Sarti).

La barba di Cesare

La ritrattistica romana è uno dei vertici dell’arte classica. Quando guardiamo il busto o la statua di qualche personaggio dell’antica Roma l’emozione è forte, perché l’opera ne comunica intensamente il carattere, e fa rivivere la persona davanti a noi. Gli storici dell’arte ci spiegano le tecniche, le scuole, gli influssi di Etruschi e Greci; ma c’è un aspetto di quei volti che, come architetto, mi fa andare con il pensiero su strade che non sono quelle dell’estetica e della storia dell’arte.

Prendiamo ad esempio un ritratto di Cesare: il suo volto ci appare con una rasatura sulla quale nemmeno il signor Gillette avrebbe avuto qualcosa da obiettare; e come lui imperatori, viri illustres, personaggi più o meno importanti. Presumibilmente Cesare, se si radeva in casa, non lo faceva da sé ma aveva un proprio barbiere, un servo esperto che provvedeva a quanto necessario: radersi in casa voleva dire avere a disposizione, oltre a rasoi affilati e a balsami lenitivi, anche un’adeguata quantità di acqua calda per impacchi e abluzioni, e si può immaginare che degli schiavi ogni giorno fossero pronti a ore fissate per farla bollire in una pentola dopo averla attinta a qualche fontana collegata a uno dei numerosi acquedotti che servivano la città. In alternativa ci si poteva recare alle terme, ed è probabile che Cesare frequentasse le migliori, e anche lì tutto funzionava grazie agli acquedotti.

Dunque la rasatura di Cesare, come quella degli altri antichi romani ritratti nel marmo, dipendeva dall’esistenza degli acquedotti, la cui realizzazione presupponeva, oltre che un’organizzazione complessa, una conoscenza tecnica che nessun altro popolo del mondo antico possedeva. E di ciò ci si poteva fare ben vanto. Quei volti ben rasati esprimevano insomma anche un subliminale messaggio di superiorità, come dire: «Io mi rado, e lo posso fare perché da noi ci sono gli acquedotti, e se voi non vi fate la barba è perché non li avete, e non li avete perché non sapete costruirli.

Siete molto indietro.»

La perfetta rasatura del volto di Cesare esprimeva in conclusione un messaggio di supremazia tanto più efficace in quanto tradotto nei termini delle consuetudini quotidiane, delle comodità irraggiungibili per chi viveva in villaggi sperduti nelle foreste, e che non a caso erano chiamati ‘barbari’.

E i personaggi di Roma che invece si facevano ritrarre con la barba? Forse un vezzo, una moda, forse un richiamo alle origini in province lontane, oppure alle abitudini invalse durante le campagne militari, perché in quelle occasioni anche per Cesare sarà stato necessario lasciarsi crescere la barba. Ma non si faceva ritrarre barbuto.

Frammento di una incisione raffigurante la pianta di un acquedotto con i nomi degli utenti, la quantità di acqua che erano autorizzati ad attingere e le ore del prelievo (Da Mommsen, C.I.L., IV, I).

Veduta del Pont du Gard presso Nîmes. Si noti che al terzo ordine il condotto dell’acqua (specus) non è stato fatto appoggiare su una struttura a grandi archi come è quella sottostante, ma su archi piccoli, allo scopo sia di ottenere in fase di esecuzione un più preciso controllo della pendenza dello specus, sia per minimizzare gli effetti degli assestamenti che la struttura avrebbe inevitabilmente avuto causando fessurazioni e perdite d’acqua, sia per migliorare la possibilità di interventi di manutenzione.

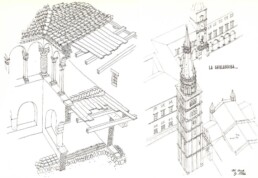

Michelangelo sotto la botola

Zoom in: Firenze – Chiesa di San Lorenzo – Cappelle Medicee.

Azione: visita con gli studenti della Scuola di Specializzazione ai restauri della Sacrestia Nuova di Michelangelo eseguiti dalla Soprintendenza ai Monumenti. Emozione, rispettoso silenzio.

Uscendo incrociamo però una turbolenta classe di ragazzini in gita scolastica che rompe la magica atmosfera con un comportamento da pizzeria. Non c’è nessuno che li tiene a freno; io non resisto e faccio qualche rimbrotto, ma senza risultato. Uno di loro anzi protesta: “Abbiamo pagato il biglietto!”.

Poi per fortuna escono. Mi avvicina un custode che mi ha visto piuttosto alterato. “Non si arrabbi, venga, le faccio vedere una cosa e si calmerà.”

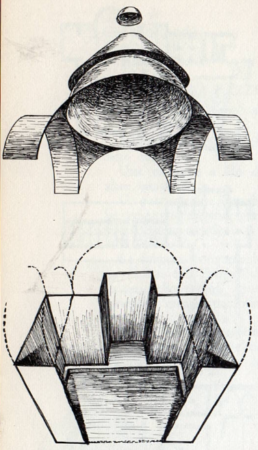

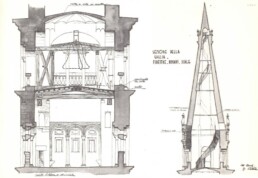

Entriamo in uno stanzino alla sinistra dell’altare. Nel pavimento, ancora sulla sinistra, c’è una botola in legno stretta e lunga. La apre, e quella rimane ferma in equilibrio, come sospesa, per l’effetto di un invisibile contrappeso. Ingegnoso, penso.

– Grazie, è questo che voleva farmi vedere?

– Nooo. Venga, scenda con me.

Pochi scalini e sono in una cantina bassa e allungata, tutta vuota. Sulle bianche pareti qualche macchia e delle strane ragnatele. Poi realizzo: altro che macchie, altro che ragnatele! Sono disegni di una bellezza che fa impazzire, è la ‘Stanza segreta’ di Michelangelo!

Nell’estate del 1530, dopo la caduta della repubblica fiorentina di cui era stato sostenitore, Michelangelo rimase qualche mese nascosto qui per sfuggire alla vendetta dei Medici, e per passare il tempo disegnava le sue idee su queste pareti, riflettendo tra sé o con un amico, che ci ha anche lasciato qualche suo scarabocchio.

Però una modesta riflessione la voglio fare anch’io, e riguarda la curiosa botola con il contrappeso. Monica Bietti l’ha datata al ‘500, quindi contemporanea alla costruzione della Sacrestia, e in effetti l’alloggiamento del meccanismo a scomparsa nel muro indica una realizzazione contestuale. Ma perché si scelse una soluzione così sofisticata per una semplice botola?

Ragioniamoci un po’.

Premessa: la botola era necessaria. Se nella piccola stanza si fosse lasciato aperto l’accesso alla scala, il vuoto nel pavimento avrebbe richiesto la protezione di un’ingombrante ringhiera, per cui ecco la convenienza della botola, che in origine, quando qualcuno doveva scendere in cantina per attingere acqua da un pozzo che ancora c’è, si può immaginare che fosse tenuta aperta con un gancio o un puntello, come si fa sempre.

Quando però Michelangelo dové nascondersi proprio in quella cantina, si pose un problema nuovo, perché lui doveva poter uscire di lì in qualunque momento a botola chiusa. Ecco quindi l’utilità di creare un meccanismo per aprirla senza sforzo dall’interno; e doveva anche essere un meccanismo che non ne rivelasse la presenza, anche se verosimilmente era tenuta nascosta sotto un tappeto o una stuoia. Con questo ingegnoso marchingegno dunque bastava una leggera spinta da sotto e la botola, equilibrata e leggera anche se piuttosto pesante (30-40 kg), si poteva aprire senza difficoltà, senza dover chiamare nessuno, senza manovre rese complicate dalla fretta o magari dal buio per l’improvviso spengersi di una candela. E soprattutto senza il pericolo che ricadesse sulla preziosa testa di Michelangelo o su quelle dei suoi visitatori.

Richiudiamo la botola.

Ciao Michelangelo!

Progettare con cortesia

Pensate com’è deprimente passare il tempo insieme a persone tristi, che stanno lì con il muso lungo senza dire una parola. Tutti ovviamente preferiremmo stare con persone allegre, simpatiche, interessanti, non importa se belle o brutte, perché non è una questione estetica. Alcuni attori hanno avuto successo anche se non erano modelli di bellezza; però erano simpatici.

Lo stesso si può dire degli edifici che ci circondano nella nostra vita quotidiana. Guardate dalla finestra: può darsi che vediate facciate belle e paesaggi pittoreschi, ma anche se l’estetica non fosse soddisfacente sareste comunque contenti di vedere spazi pulsanti di vita. Un mio amico, costretto a lavorare chiuso dentro un ufficio isolato e silenzioso, spesso telefonava a casa perché qualcuno andasse col telefono alla finestra per fargli ascoltare le grida dei ragazzini che giocavano a palla nel cortile.

A un ambiente bello ma non accogliente si può insomma preferire un ambiente non bello ma accogliente.

Molti contesti sono irrimediabilmente deprimenti, tristi, e quando si deve fare un edificio nuovo, tutti i progettisti si impegnano a farlo bello per migliorarli esteticamente, anche per dare prova di quanto sono bravi; e tutto questo va bene. Ma non sarebbe anche auspicabile che cercassero di fare qualcosa di accogliente, di simpatico, di positivo? Perché oltre a curare le forme si può cercare di inserire nei progetti anche qualche occasione di cortesia, cioè qualcosa che faccia capire all’utente che il progettista ha pensato a lui, che ha immaginato una situazione in cui si sarebbe potuto trovare e che potesse presentare per lui qualche difficoltà, o un potenziale disagio, per attenuarla, risolverla o evitarla, e ciò anche se lui non se ne dovesse rendere conto.

I progettisti possono insomma modellare gli ambienti che creano pensando non solo all’estetica, ma alle situazioni che in alcuni punti di quegli spazi verranno probabilmente vissute da un utente medio, cercando quindi di rispondere con il linguaggio delle forme e degli spazi agli interrogativi che in quella situazione si sta probabilmente ponendo.

La cortesia si può esprimere in una infinità di occasioni progettuali con una infinità di invenzioni, di modi, di idee. Qualche esempio: l’invito, il riparo, l’orientamento. L’invito: suggerire accoglienza in un atrio o all’inizio di un corridoio o di una scala modellando porte, gradini, corrimano, soffitti, accompagnando il percorso con forme sinuose, morbide e continue, superfici sfumate, studiando la luce. Il riparo: pensiline, porticati, tettoie sotto cui trattenersi per ripararsi dalla pioggia o dal sole, o mentre si ripone l’ombrello o si cercano le chiavi sono forme di cortesia che fanno capire che si sarà accolti: è triste vedere porte che propongono solo un dentro o un fuori. L’orientamento: sono frequenti le lamentele di persone che non riescono ad orientarsi in un edificio pubblico, un ospedale, un tribunale, un edificio per uffici. Fallimento del progetto, enormi perdite di tempo.

Spesso queste occasioni di progetto si presentano agli inizi di un percorso, dove si propongono temi progettuali di comunicazione. Oggi si vedono negli ambienti frequentati dal pubblico un’infinità di cartelli per orientare le persone. Molti sono necessari, ma quando sono troppi disorientano, o se sono messi male servono poco; e poi se la gente ha fretta non li legge preferendo chiedere, o seguire gli altri o tentare di indovinare.

Più in generale, possiamo individuarle pensando alle sequenze percettive o comportamentali in cui si possono trovare le persone. Ad esempio, si può individuare una successione di azioni degli utenti alla quale corrisponde nel progetto una successione di spazi e di funzioni, e si studia se in questa successione può verificarsi qualche intoppo dovuto a situazioni in cui può trovarsi in difficoltà l’utente. E lì che il progettista può inserirsi con il progetto creando qualcosa con capacità e fantasia.

Sarebbe bello se nelle facoltà universitarie si tenessero corsi di cortesia applicata, per insegnare cioè come fare progetti fatti per mettere a proprio agio le persone. Si dovrebbe studiare il wayfinding, ma non solo come segnaletica, perché più c’è bisogno di cartelli meno comunicativa è l’architettura.

Altre occasioni si propongono pensando a come evitare situazioni di conflittualità (caso tipico, le liti tra condomini generate da progetti fatti male) o le occasioni di fastidio o di imbarazzo, spesso causate dal posizionamento di impianti e servizi igienici.

Applicando concetti di cortesia nei nostri progetti potremmo ottenere risultati sorprendenti. E se un progettista è bravo si occuperà non solo di risolvere i problemi degli utenti medi, in condizioni di normalità, o di osservare ciò che prescrivono le norme sulle barriere architettoniche, ma anche le situazioni degli utenti marginali, come i bambini, gli anziani, gli stranieri, o di chi si trova in una specie di trappola comportamentale perché sta perdendo il treno, o ha bisogno di trovare un bagno, o non vede una porta trasparente, o si è perso nella folla. Un’infinità di casi, insomma, un’infinità di occasioni progettuali.

Un’esemplare applicazione di questi concetti fu data da Charles Garnier nel progetto dell’Opéra di Parigi, nel quale studiò fino nei minimi dettagli tutto ciò che poteva servire per offrire ai suoi utenti l’esperienza positiva di una piacevole serata a teatro: come poteva fare cioè per creare occasioni di incontro nel foyer, per evitare le code dei taxi all’uscita, per ripararsi dalla pioggia nell’attesa di un appuntamento, o ancora per facilitare chi arrivava in ritardo, e perfino per far assumere il giusto colorito ai volti troppo pallidi, mangiare il gelato senza il fastidio dei fumatori o fare ammirare le ballerine all’imperatore.

A tutto ciò Garnier rispose non con cartelli e segnali, ma con l’architettura. A parte l’estetica, lontana dalle preferenze attuali, per il resto fu una grande lezione.

Architetture iconiche, che non hanno bisogno di cartelli per spiegarne la funzione: qui è stata sufficiente la vista parziale di una scalinata e di un colonnato a connotare il contesto di un legal-thriller.

Garnier progettò l’Opéra pensando a tutto quello che poteva fare perché il pubblico passasse una bella serata a teatro.

La domanda del banco del bar

Tutti i professori hanno un repertorio segreto di domande d’esame al quale attingono quando vogliono mettere in difficoltà uno studente, e magari farlo fuori.

Una di queste domande me l’aveva suggerita un professore amico che era esperto di impianti sportivi, anche perché era stato un ottimo atleta, e poteva sembrare piuttosto spiazzante per un esame di progettazione.

– Quanto deve essere lungo il banco del bar di uno stadio?

Pensandoci a mente fredda, non era poi una domanda così difficile, ma nella tensione dell’esame poteva diventare letale.

Per rispondere, la prima cosa da fare era porre alcuni riferimenti ipotizzando una situazione tipo. Normalmente in uno stadio ogni settore di posti ha il suo bar, e se immaginiamo che in un settore di 3000 posti il 25% delle persone prenda il caffè durante l’intervallo di una partita, per soddisfare il servizio il bar dovrebbe fornire 750 caffè in 15 minuti, cioè 50 caffè al minuto. Il tempo medio di una consumazione può variare a seconda del tipo di servizio, dei fattori ambientali ecc., ma possiamo stimare che uno spettatore consumi il suo caffè in 45 secondi.

Siccome in 15 minuti ci sono 900 secondi, e 900 diviso 45 fa 20, si poteva stimare che ogni 45 secondi si presentassero al banco 20 persone; e perciò, se ad ognuna assegnamo uno spazio di 60 cm, la lunghezza del banco sarà di 60 cm x 20 = 12 metri.

Questo poteva essere un risultato medio: a seconda di altre valutazioni su come poteva essere organizzato il servizio e sulle capacità degli addetti si potevano poi ipotizzare degli aggiustamenti stando un po’ più larghi o un po’ più stretti, e anche tollerare qualche coda.

In genere gli studenti che assistevano agli esami ascoltavano con interesse quelle piccole lezioni estemporanee. L’interrogazione si risolveva infatti nella dimostrazione di capacità di risolvere casi di dimensionamento non soggetti a particolari norme, e il risultato era ottenuto con ragionamenti empirici, frutto di valutazioni diverse e in larga parte probabilistiche, che dovevano essere adattati alle situazioni con tutte le varianti e gli aggiustamenti possibili, risultando anche applicabili a situazioni simili.

Se ci pensiamo bene, infatti, quel ragionamento era lo stesso che doveva fare il signore di un castello per valutare se poteva difendere le sue mura merlate, o il sanitario che doveva dimensionare i campi di sepoltura del cimitero comunale, o il gestore di un ristorante per i tavoli da servire e così via.

Così, vedendo una coda ad un casello autostradale, ad una biglietteria o ad un posto di vaccinazione, ci si può chiedere se le persone che li hanno progettati hanno fatto un esame di Caratteri Distributivi, e che voto hanno preso.

Progettare con la musica

Quando uno studente di progettazione deve passare qualche ora chino su un tavolo a disegnare, oppure seduto a fissare sul monitor le sue elaborazioni CAD, si può scommettere che prima o poi si metterà gli auricolari per ascoltare musica; e il genere possiamo immaginarlo. Tutto normale.

Ma a me, durante le esercitazioni in aula, tutto ciò faceva pensare a un’occasione didattica mancata, perché mi sembrava che, a parte i contenuti, quel tipo di musica proponesse strutture sonore fin troppo semplici e ripetitive, con ritmi, tempi e sequenze piuttosto elementari, e che ciò poi si potesse riflettere nel modo di progettare, portando quei ragazzi a creare spazi anch’essi semplici, ripetitivi, elementari. A loro sarebbe stato utile conoscere e memorizzare altri ritmi e altre sequenze; altre musiche insomma, dalle quali avrebbero potuto forse trarre spunto, negli insondabili processi della fantasia creativa, per progettare nuovi spazi stimolanti a livello edilizio e anche urbano. Argomenti che qui posso solo accennare, ma che hanno risvolti ben concreti: oggi, per dire un caso, vengono applicati nei grandi studi di progettazione dei centri commerciali per indirizzare le persone all’acquisto delle merci.

Io non potevo certo scaricare sui miei studenti argomenti del genere; comunque volli tentare lo stesso un piccolo esperimento.

Portai in aula un lettore e alcuni cd di musica, tutta rigorosamente classica, detti il tema dell’esercitazione da fare, chiusi la porta in modo che nessuno scappasse e pigiai il tasto play. Così, durante le mie ore di lezione si diffondevano nei corridoi – beninteso a volume contenuto – melodiose tracce sonore e perfino qualche gorgheggio. Il mio corso aveva come assistenti Ravel, Sciostakovic, Rossini, Ciajkovsij.

I custodi mi guardavano un po’ perplessi e un po’ divertiti, mentre i ragazzi sopportarono tutto educatamente, e qualcuno si spinse anche a chiedere informazioni su quello che aveva ascoltato. Naturalmente non li torturavo troppo: avevo scelto brani resi piuttosto noti grazie ai film e alla tv, e anche orecchiabili. Comunque andasse l’esperimento, per me era come aver seminato in un campo arato sperando che qualcosa potesse poi germogliare.

Ma che cosa?

L’esperimento partiva da lontano. Era sempre stato un mio pallino quello di infilare appena possibile qualche riferimento musicale in ciò che raccontavo a lezione, e lo facevo nonostante la mia totale ignoranza riguardo alle teorie musicali; ma se correvo questi rischi didattici era perché mi premeva far passare, sia pure per via subliminale, il messaggio dell’esistenza di un’affinità tra la composizione dell’architettura e quella della musica. Spazi architettonici e spazi musicali propongono la creazione di strutture compositive e percettive che si sviluppano entrambe nel tempo, e che quindi possono avere ritmi, sequenze, contrappunti, temi, variazioni. Perciò pensavo che per insegnare progettazione sarebbe stato utile affiancare al docente architetto un collega del conservatorio, allo scopo di fornire agli allievi le basi di ciò che è comune ai due versanti, quello delle composizioni architettoniche e quello delle composizioni musicali, guidando all’ascolto critico di brani scelti d’esempio e poi all’analisi congiunta di spazi e progetti.

Io ho lasciato l’insegnamento ormai da qualche anno, ma, per quanto ne so, mi sembra che ancora nelle materie di progettazione si seguano strade del tutto diverse.

Come siete arrivati fin qui?

“Disegnate il percorso che avete fatto per arrivare fin qui.”

Questo ci dissero gli assistenti del corso; e noi, ingenue matricole del primo anno, totalmente spiazzati, ci accorgemmo allora di avere attraversato come sonnambuli vari ambienti per entrare in facoltà e raggiungere quell’aula affollatissima dove adesso si trovava il nostro gregge con i suoi pastori. E così via tutti a ripensare a quegli ambienti, a quanti erano, quanto grandi, di che forma e dove si trovavano; ma, a giudicare da quello che si vedeva sui fogli, con ben scarsi risultati.

Questo test serviva ad abituarci subito a guardare gli spazi dove ci si muoveva e si viveva con occhi nuovi, occhi che misuravano profondità, altezze e distanze, e che trasmettevano al cervello messaggi di tempi e di posizioni. Occhi da futuro architetto.

Memore di quell’esperienza, pensai di fare qualcosa del genere nel mio corso. All’esame facevo tre domande, di cui una su uno dei teatri di cui avevo già prima dato l’elenco, e per questa chiedevo una risposta grafica: disegnare a memoria la pianta del Colosseo, o della Scala, o del Farnese e così via; e se, com’era normale, non si ricordavano tutti gli ambienti, mi bastava vedere tracciare i perimetri delle varie zone e collocarle nella giusta posizione.

Sapevo di non potermi aspettare grandi risultati, ma mi interessava non solo vedere come gli studenti sapevano esprimere graficamente ciò che avevano memorizzato, ma anche far sì che questa fosse l’occasione per far loro prendere coscienza della capacità raggiunta su questo punto fondamentale della formazione di un architetto.

Nonostante il molto impegno profuso, vidi purtroppo emergere un problema grandissimo e generale: nessuno, dico nessuno, cominciava a disegnare tracciando la costruzione della figura, fissando cioè preliminarmente uno scheletro di riferimenti con assi di simmetria e proporzioni sul quale poi disegnare le forme delle piante: per intenderci, disegnare due assi a croce e poi su quelli impostare l’ovale del Colosseo. Tutti disegnavano come avrebbe fatto un pittore dilettante, seduto in campagna con il suo cavalletto a dipingere vacche al pascolo. Nessuno – ed eravamo al terzo anno – era stato educato a vedere lo spazio dell’architettura come una struttura di geometrie.

Nel giudizio fui sempre di manica larga, molto larga. Nel caso non avrei dovuto bocciare loro ma la facoltà: quella di oggi, beninteso, perché quella dei miei tempi certe basi le dava subito, e come!