Progetto e cantiere: il caso dello stadio di Nervi a Firenze

Dunque: il Comune di Firenze decide di adeguare il vecchio stadio di Pier Luigi Nervi, capolavoro dell’architettura del Novecento, e indice un concorso che è vinto dallo studio Arup. Per realizzare il progetto vincitore sarà però necessario allestire un cantiere che occuperà tutto lo stadio per due anni, salvo imprevisti; così in questi due anni la squadra di calcio cittadina, la Fiorentina, dovrà giocare in un’altra sede campionati e coppe.

Si possono immaginare i problemi che da questa situazione deriveranno per gli addetti, gli atleti, il pubblico, per non dire delle spese dirette o indirette che seguiranno, dei problemi logistici, sportivi, amministrativi, dell’allungamento dei tempi, dei mancati incassi. E anche della difficoltà di trovare una sede idonea, per cui il Comune sta pensando di creare o adattare un altro stadio temporaneo, con una spesa che sarà a carico delle finanze pubbliche: aspetto difficile da accettare per chi paga le tasse quando la proprietà della Fiorentina si era a suo tempo offerta di costruire uno stadio nuovo con fondi propri. Ma l’occasione fu lasciata cadere, non è ben chiaro perché.

Si poteva evitare il disastro?

Almeno per quanto riguarda il cantiere sì, se nel bando di concorso fossero state scritte poche, chiare parole come:

“Sarà elemento preferenziale nella valutazione dei progetti la dimostrazione che la realizzazione dell’opera è possibile con attività di cantiere che non impediranno la continuità di utilizzo dell’impianto, minimizzando i tempi di esecuzione e i disagi per gli utenti, e ottimizzando l’utilizzo sportivo e la capienza.”

Senza porre nessuna limitazione alla libertà creativa dei concorrenti, dunque, si sarebbero evitati molti problemi e spese. Ma quelle poche parole non sono state scritte.

Ahi ahi ahi.

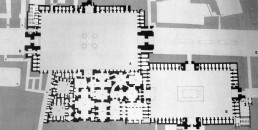

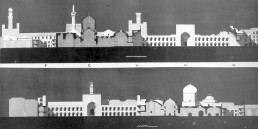

Viste del progetto Arup per il concorso di rinnovamento dello stadio di Pier Luigi Nervi a Firenze.

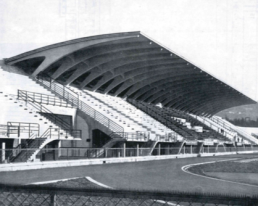

Sotto: esempio di un progetto per la copertura dello stadio di Nervi realizzabile con cantieri parziali (tesi di laurea di Francesca Mirri e Letizia Di Marzo, 2002).

Progettare con cortesia

Pensate com’è deprimente passare il tempo insieme a persone tristi, che stanno lì con il muso lungo senza dire una parola. Tutti ovviamente preferiremmo stare con persone allegre, simpatiche, interessanti, non importa se belle o brutte, perché non è una questione estetica. Alcuni attori hanno avuto successo anche se non erano modelli di bellezza; però erano simpatici.

Lo stesso si può dire degli edifici che ci circondano nella nostra vita quotidiana. Guardate dalla finestra: può darsi che vediate facciate belle e paesaggi pittoreschi, ma anche se l’estetica non fosse soddisfacente sareste comunque contenti di vedere spazi pulsanti di vita. Un mio amico, costretto a lavorare chiuso dentro un ufficio isolato e silenzioso, spesso telefonava a casa perché qualcuno andasse col telefono alla finestra per fargli ascoltare le grida dei ragazzini che giocavano a palla nel cortile.

A un ambiente bello ma non accogliente si può insomma preferire un ambiente non bello ma accogliente.

Molti contesti sono irrimediabilmente deprimenti, tristi, e quando si deve fare un edificio nuovo, tutti i progettisti si impegnano a farlo bello per migliorarli esteticamente, anche per dare prova di quanto sono bravi; e tutto questo va bene. Ma non sarebbe anche auspicabile che cercassero di fare qualcosa di accogliente, di simpatico, di positivo? Perché oltre a curare le forme si può cercare di inserire nei progetti anche qualche occasione di cortesia, cioè qualcosa che faccia capire all’utente che il progettista ha pensato a lui, che ha immaginato una situazione in cui si sarebbe potuto trovare e che potesse presentare per lui qualche difficoltà, o un potenziale disagio, per attenuarla, risolverla o evitarla, e ciò anche se lui non se ne dovesse rendere conto.

I progettisti possono insomma modellare gli ambienti che creano pensando non solo all’estetica, ma alle situazioni che in alcuni punti di quegli spazi verranno probabilmente vissute da un utente medio, cercando quindi di rispondere con il linguaggio delle forme e degli spazi agli interrogativi che in quella situazione si sta probabilmente ponendo.

La cortesia si può esprimere in una infinità di occasioni progettuali con una infinità di invenzioni, di modi, di idee. Qualche esempio: l’invito, il riparo, l’orientamento. L’invito: suggerire accoglienza in un atrio o all’inizio di un corridoio o di una scala modellando porte, gradini, corrimano, soffitti, accompagnando il percorso con forme sinuose, morbide e continue, superfici sfumate, studiando la luce. Il riparo: pensiline, porticati, tettoie sotto cui trattenersi per ripararsi dalla pioggia o dal sole, o mentre si ripone l’ombrello o si cercano le chiavi sono forme di cortesia che fanno capire che si sarà accolti: è triste vedere porte che propongono solo un dentro o un fuori. L’orientamento: sono frequenti le lamentele di persone che non riescono ad orientarsi in un edificio pubblico, un ospedale, un tribunale, un edificio per uffici. Fallimento del progetto, enormi perdite di tempo.

Spesso queste occasioni di progetto si presentano agli inizi di un percorso, dove si propongono temi progettuali di comunicazione. Oggi si vedono negli ambienti frequentati dal pubblico un’infinità di cartelli per orientare le persone. Molti sono necessari, ma quando sono troppi disorientano, o se sono messi male servono poco; e poi se la gente ha fretta non li legge preferendo chiedere, o seguire gli altri o tentare di indovinare.

Più in generale, possiamo individuarle pensando alle sequenze percettive o comportamentali in cui si possono trovare le persone. Ad esempio, si può individuare una successione di azioni degli utenti alla quale corrisponde nel progetto una successione di spazi e di funzioni, e si studia se in questa successione può verificarsi qualche intoppo dovuto a situazioni in cui può trovarsi in difficoltà l’utente. E lì che il progettista può inserirsi con il progetto creando qualcosa con capacità e fantasia.

Sarebbe bello se nelle facoltà universitarie si tenessero corsi di cortesia applicata, per insegnare cioè come fare progetti fatti per mettere a proprio agio le persone. Si dovrebbe studiare il wayfinding, ma non solo come segnaletica, perché più c’è bisogno di cartelli meno comunicativa è l’architettura.

Altre occasioni si propongono pensando a come evitare situazioni di conflittualità (caso tipico, le liti tra condomini generate da progetti fatti male) o le occasioni di fastidio o di imbarazzo, spesso causate dal posizionamento di impianti e servizi igienici.

Applicando concetti di cortesia nei nostri progetti potremmo ottenere risultati sorprendenti. E se un progettista è bravo si occuperà non solo di risolvere i problemi degli utenti medi, in condizioni di normalità, o di osservare ciò che prescrivono le norme sulle barriere architettoniche, ma anche le situazioni degli utenti marginali, come i bambini, gli anziani, gli stranieri, o di chi si trova in una specie di trappola comportamentale perché sta perdendo il treno, o ha bisogno di trovare un bagno, o non vede una porta trasparente, o si è perso nella folla. Un’infinità di casi, insomma, un’infinità di occasioni progettuali.

Un’esemplare applicazione di questi concetti fu data da Charles Garnier nel progetto dell’Opéra di Parigi, nel quale studiò fino nei minimi dettagli tutto ciò che poteva servire per offrire ai suoi utenti l’esperienza positiva di una piacevole serata a teatro: come poteva fare cioè per creare occasioni di incontro nel foyer, per evitare le code dei taxi all’uscita, per ripararsi dalla pioggia nell’attesa di un appuntamento, o ancora per facilitare chi arrivava in ritardo, e perfino per far assumere il giusto colorito ai volti troppo pallidi, mangiare il gelato senza il fastidio dei fumatori o fare ammirare le ballerine all’imperatore.

A tutto ciò Garnier rispose non con cartelli e segnali, ma con l’architettura. A parte l’estetica, lontana dalle preferenze attuali, per il resto fu una grande lezione.

Architetture iconiche, che non hanno bisogno di cartelli per spiegarne la funzione: qui è stata sufficiente la vista parziale di una scalinata e di un colonnato a connotare il contesto di un legal-thriller.

Garnier progettò l’Opéra pensando a tutto quello che poteva fare perché il pubblico passasse una bella serata a teatro.

La tutela di un monumento moderno: lo stadio di Nervi a Firenze

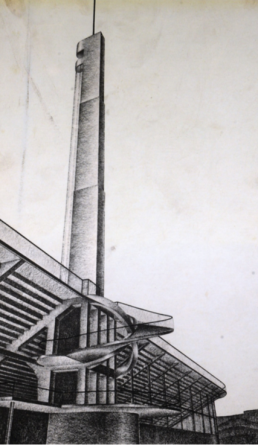

Per adeguarsi agli standard moderni, lo stadio Franchi di Firenze aveva da tempo bisogno di cambiamenti: era necessario coprire le gradinate, avvicinare il pubblico delle curve al campo di gara, e poi aggiungere quelle funzioni accessorie che oggi sono richieste per un impianto di livello internazionale. Così, negli ultimi tempi le sollecitazioni della Fiorentina hanno portato l’Amministrazione Comunale a confrontarsi con una situazione difficile a causa dei problemi di tutela del monumento. Come si sa, infatti, l’opera di Pier Luigi Nervi è un indiscusso capolavoro dell’architettura moderna, in particolare per le sue famose scale elicoidali, la torre di Maratona e la pensilina della tribuna centrale.

Per risolvere una questione diventata spinosa, e in cui si prospettava addirittura l’esodo della Fiorentina verso un altro comune, il sindaco Nardella si è affidato a un concorso internazionale, i cui risultati però non stanno trovando un consenso proporzionato all’impegno profuso: sono infatti parecchi i giudizi negativi, espressi non soltanto dai soliti fiorentini dediti alle polemiche, ma anche da persone molto equilibrate e qualificate, i cui pareri non si possono liquidare come immotivati o preconcetti. Deve esserci davvero qualcosa che non va, e Firenze, dopo lo scempio della Stazione di Michelucci, non può permettersi di compromettere anche l’immagine di un altro dei pochissimi capolavori dell’architettura del Novecento di cui può ancora vantarsi (oltre a questi, la Scuola di Guerra Aerea di Raffaello Fagnoni e la Centrale Termica delle Ferrovie di Angiolo Mazzoni).

La questione dunque è seria, e l’amministrazione non può fare una politica dello struzzo nascondendosi dietro i verbali di una commissione concorsuale: potremmo sentirci dire «L’operazione è riuscita, ma il paziente è morto».

Per impostare una riflessione costruttiva su questa situazione così delicata, va subito ricordato che in questa fase del concorso sono state presentate soltanto delle idee di massima, che saranno poi da definire – non da snaturare – nelle successive stesure esecutive del progetto. Detto questo, faccio alcune osservazioni, anche se sono questioni difficili da spiegare, perché quando si parla di architettura bisognerebbe disegnare, come quando si parla di musica bisognerebbe suonare.

L’elemento caratterizzante il progetto Arup è una copertura che, per non toccare l’opera di Nervi e per non emergere nel panorama, è stata ideata (cito la scheda progettuale) come “una sottile lama metallica rettangolare [che] levita sopra le tribune storiche dello Stadio”. Questa descrizione appare venata di molto ottimismo, dato che dentro lisce fodere metalliche si nascondono notevoli strutture di tralicci di acciaio che possono coprire una superficie di 33000 mq (campo di calcio escluso) a un’altezza di 25 metri (Nervi è a 19), e poi sostenere sbalzi anche di 50 metri, resistere a venti, neve, carichi accidentali vari e anche agli attentati, e ancora sostenere pannelli fotovoltaici, impianti di illuminazione, passerelle di manutenzione, e perfino due lunghe tribunette con skybox appese sul lato Maratona.

Sarà interessante vedere quali modifiche dovranno essere apportate a questa struttura per adeguarla alle normative antisismiche e di sicurezza; e per evitare che, nel caso, si abbiano complicazioni o ritardi nei programmi, potrebbe essere estremamente utile per il Comune un tempestivo confronto con il Genio Civile e i Vigili del Fuoco, i cui uffici non mi sembra che finora siano stati coinvolti nelle fasi istruttorie del concorso.

Ma la tutela del monumento non è da intendere solo in termini di norme e di misure. Sotto l’aspetto percettivo, l’effetto di questa piastra non sarà quello di levitare, ma di incombere sullo stadio. Il Franchi-Berta è nato come uno spazio di proporzioni dilatate, molto aperto, con la vista su Fiesole e sulle colline, e con la torre di Maratona che si slancia nel cielo. Il carattere di uno spazio è anch’esso un valore da tutelare, come è stato evidente per tutti guardando ad esempio qualche recente performance artistica in Piazza della Signoria; ma nel progetto Arup (e non solo in esso) lo spazio di Nervi non si ritrova più, anche se i suoi principali elementi – torre, scale, pensilina – sono rimasti tutti lì: quella che era un’immagine di esterni è diventata un’immagine di interni, e anche piuttosto freddina.

Si potrebbe obiettare che era impossibile fare altrimenti, dato che le due nuove tribune trasversali avrebbero chiuso il perimetro tutt’intorno al campo di calcio, ma non è così: mantenere un rapporto visivo con i riferimenti paesistici era possibile se si progettavano coperture di altro tipo. Per innovare il monumento rispettandolo, insomma, c’era una strada stretta ma praticabile, ed era quella della misura e dell’essenzialità, ed era la strada indicata da Nervi, che con poche risorse aveva creato strutture essenziali ma fortemente iconiche, ben sapendo che le strutture ‘vere’ sono bellissime, e vanno fatte vedere.

Il progetto Arup offre motivi di riflessione anche su altri punti che riguardano la tutela dell’architettura, ma qui per non generare equivoci basti fare chiarezza su uno, e cioè che gli adeguamenti sono necessari anche per i monumenti, perché se un qualunque organismo edilizio perde la propria funzionalità muore, e ciò che era architettura diventa archeologia. Per questi adeguamenti nessuno si aspetta l’imitazione dell’esistente: bisogna creare, innovare, ma percorrendo con umiltà e rispetto la via dell’equilibrio e della coerenza con i valori da tutelare, una via che consiste essenzialmente nell’usare un linguaggio architettonico appropriato, fatto di geometrie, proporzioni, materie calibrate, e, appunto, anche di senso della misura, perché la nuova immagine non oscuri quella che si vuole proteggere. E qui è evidente che, al di là della legittima diversità delle forme, Arup e Nervi non parlano lo stesso linguaggio.

Era possibile fare una copertura che non prevalesse sull’immagine di Nervi? Assolutamente sì: oggi molti stadi hanno bellissime coperture leggere, fatte con nuovi materiali che offrono possibilità creative incredibili e innovative, e anche rispettose dell’ambiente. Con strutture di questo tipo, rispondenti nella sostanza alla lezione di Nervi, si poteva mantenere quel senso di plein air che caratterizza lo stadio e che dà ossigeno alla torre, alla pensilina, alle scale non a caso rotonde. Da quello che si è potuto vedere, invece, nessuno ha seguito questa traccia, forse temendo che la leggerezza e il minimalismo non sarebbero stati apprezzati. Eppure era una traccia antica: «Et vela erunt» sta ancora scritto sui muri di Pompei; venite gente all’anfiteatro, oggi tireremo su i velari, niente scottature! Ecco dunque il suggerimento: coperture leggere, mobili, en plein air, come c’erano anche sul Colosseo. Duemila anni fa.

Ma per concludere vorrei aggiungere una nota di grande amarezza riguardo a un altro tipo di tutela. Nel bando non è stato chiesto di lasciare un rispettoso ricordo, come ancora c’è, dei cinque giovani fucilati al muro dello stadio nel ’44. Perché?

Questo mi sembra un segnale molto brutto, e qui Arup non c’entra.

A destra: disegni d’epoca della torre di Maratona con la scala elicoidale e della tribuna coperta (Comune di Firenze, documentazione del Bando di concorso); esempio di copertura a membrana tipo Eclipse; copertura retrattile dello Stadio Olimpico di Roma; testimonianza di Luigi Bocci (in: M. Piccardi e C. Romagnoli, Campo di Marte, La casa Usher, 1990).

La questione zerbino

Intorno agli anni ’80 le cooperative edilizie costituivano una notevole fonte di lavoro per i tecnici. C’erano cooperative di tutti i tipi, grandi o piccole, cattoliche o comuniste, strutturate come ministeri o fai-da-te, intrallazzate o no. A Firenze ce n’era una che funzionava a dovere, sotto la guida di soci dediti al bene comune e nient’altro. Proprio così: nient’altro.

Dopo lunghissime tribolazioni burocratiche e amministrative, quella cooperativa appaltò la costruzione degli alloggi per i suoi numerosi soci a un’impresa non molto conosciuta che aveva presentato un’offerta di pochi spiccioli più bassa rispetto a quella di un’altra impresa che nella sua lunghissima attività si era sempre dimostrata seria e affidabile. Una differenza irrisoria, che il consiglio della cooperativa avrebbe potuto tranquillamente ignorare; ma prevalse la correttezza e la trasparenza.

Così i lavori ebbero inizio con grande soddisfazione di tutti, e in particolare della ditta, perché i pagamenti avvenivano il giorno stesso dell’emissione degli stati di avanzamento. Roba da non credere.

Ma…

Ma un giorno, anzi una notte, ignoti entrano nel cantiere e lo devastano: giù ponteggi, casseforme, puntelli, caos dappertutto. Intimidazioni? Minacce? Avvertimenti? Furti? Titoli sui giornali: la mafia dei cantieri!

No, niente di niente; perché non era mafia, ma solo operai esasperati che venivano da molto lontano, avevano lavorato ma non avevano visto il becco di un quattrino di quanto puntualmente era stato pagato dalla cooperativa e incassato dalla ditta.

Forse a far saltare i nervi di qualcuno contribuì anche un episodio.

Una bella domenica di primavera a Montecarlo si corre il Gran Premio di Formula 1, e naturalmente c’è il collegamento tv. Prima della gara le telecamere indugiano a offrire panoramiche e a inquadrare il pubblico, e una si sofferma sulla facciata di un grande albergo del lungomare dove si vede una figurina che si sporge da un balcone e fa ciao ciao. È quanto basta per riconoscere che sì, è lui, proprio lui, il titolare della ditta. Che fa ciao ciao da Montecarlo.

Probabilmente fu la goccia che fece traboccare il vaso.

Tra questo signore e i suoi operai e subappaltatori sorsero poi questioni legali nelle quali poteva trovarsi coinvolta l’onesta cooperativa. Furono mesi di grandissima tensione: i lavori non dovevano rallentare, bisognava arrivare in fondo. Ogni atto, ogni incertezza, ogni richiesta, potevano portare a ritardi, aumenti di costi, contenziosi, forse anche al sequestro del cantiere: conseguenze inimmaginabili.

Ma come Dio volle si arrivò a consegnare gli alloggi, anche se con qualche piccolo ritardo e con qualche strascico di scarsa importanza. Si fecero le assegnazioni, i soci entrarono in casa e si costituì il condominio.

La prima assemblea aveva da discutere un unico punto: “Questione zerbino”: quando pioveva c’era un ristagno nella fossetta che lo conteneva e bisognava provvedere.

Quell’ordine del giorno fu messo in cornice.

Se telefonando...

‘Se telefonando’…

Questa vecchia canzone di Mina l’ascolto sempre volentieri, anche perché l’associo a un’avventura.

Non pochi anni fa il mio amico R. mi chiese se lo aiutavo a rilevare un complesso religioso che si trova in una lontanissima città del Medio Oriente, per uno studio che interessava a un professore del posto con cui era in contatto. Ci mettemmo d’accordo, pianificammo quello che potevamo pianificare e partimmo carichi di vari strumenti. Siccome entrambi avevamo impegni scolastici, concordammo che il lavoro sarebbe stato fatto durante le vacanze estive: un mese circa da passare in un posto che ci era totalmente sconosciuto. E sottolineo totalmente: le informazioni reperibili, non esistendo internet, erano infatti scarsissime, ma ricordo molto bene la nota che concludeva la succinta descrizione fornita da una guida Hachette: «Per la loro sicurezza, si raccomanda ai visitatori occidentali di non avvicinarsi al monumento».

Si profilava insomma qualcosa di preoccupante, ma ormai il dado era tratto e partimmo.

Così, dopo ore di volo e un lunghissimo viaggio attraverso luoghi pittoreschi ma desolati, fatto su un autobus traballante a stretto contatto con una varia umanità, giungemmo sul posto e scoprimmo che in tutta la città non c’era una camera libera. Seguirono varie istruttive esperienze, ma alla fine i nostri autorevolissimi committenti fecero sloggiare i legittimi occupanti di una camera del principale albergo della città, e così noi potemmo sistemarci.

Nonostante fossimo muniti di uno speciale lasciapassare e ci potessimo valere dell’aiuto di un giovane e volenteroso ingegnere, fu subito evidente che ci eravamo impegnati a fare qualcosa di impossibile. Non solo il luogo era frequentato da moltitudini umane con le quali, a conferma di quell’avvertimento della guida, era sconsigliabile rapportarsi data la nostra evidente estraneità ai culti da loro praticati , ma il monumento stesso proponeva difficoltà per noi insuperabili. Non si trattava infatti di un edificio ma di un complesso urbano che occupava un’area grande come 15 campi di calcio, e anche togliendo abitazioni, negozi, ospizi, ricoveri, scuole religiose, mercati e quant’altro, restava una parte monumentale che equivaleva più o meno a quattro o cinque Palazzi Pitti.

Aggiungiamo che il caldo terrificante, i sorveglianti sospettosi e la gente animata da ardore religioso che pullulava dappertutto complicavano anche le operazioni più semplici. Per dire: quando srotolavamo una fettuccia metrica per tentare una misura, i fedeli se ne impossessavano e la baciavano con devozione come se fosse stata un rosario extra size.

Credo che il volto del comandante del Titanic quando vide nell’oscurità della notte avvicinarsi il chiarore dell’iceberg fatale abbia gradualmente assunto la stessa espressione che si formò sui nostri volti sudati quando acquisimmo piena coscienza del fatto che qualunque sforzo avessimo fatto, qualunque sotterfugio avessimo escogitato il risultato non poteva essere che uno: il disastro.

Nel buio della disperazione tremolava però, tenuissima e lontana, una fiammella: avevamo ancora una chance, seppur improbabile. Il grande e secolare monumento, come tutti i grandi e secolari monumenti che si rispettino, aveva al suo servizio una legione di scalpellini, muratori, decoratori che provvedevano ininterrottamente alla sua manutenzione, ed essi facevano capo ad un ufficio tecnico. Possibile che nell’ufficio tecnico non ci fosse un rilievo?

Avvicinandosi ormai ineluttabile il nostro iceberg sotto forma di scadenza del mese, tentammo allora una mossa temeraria: contattare l’ingegnere che era a capo dell’ufficio per vedere se da lui si poteva ottenere qualcosa. Così lo invitammo a cena, e ci mettemmo a raccontargli le solite storie sulle bellezze di Firenze, sulla cupola del Brunelleschi e così via.

Lui, gentilissimo, non conosceva un’acca di Firenze, ma sapeva benissimo chi eravamo e che cosa eravamo venuti a fare, e soprattutto subito intuì dove volevamo arrivare a parare con tutte le nostre manfrine. Ed era anche logico che non avesse gradito l’essere stato scavalcato nelle sue competenze: noi eravamo piombati a casa sua, a fare le cose che competevano a lui senza che lui avesse voce in capitolo, né verosimilmente trarre da ciò riconoscimenti o vantaggi. Inaccettabile.

Però le regole della buona educazione dovevano essere rispettate, e lui le rispettò invitandoci a sua volta a visitare il monumento. Una bella mattina ci guidò dappertutto a vedere un sacco di cose interessanti, ma per noi quella più interessante di tutte doveva trovarsi nel suo ufficio: se i rilievi c’erano, dovevano essere lì, e noi avevamo pensato di non farci trovare impreparati a sfruttare un’eventuale occasione.

Così, quando rientrammo dal nostro giretto e l’ingegnere ci fece accomodare in una stanzetta sobria che si affacciava su un porticato, appena entrati i nostri occhi corsero a scansionare ogni cosa tutt’intorno cercando traccia di rilievi, ma alle pareti c’erano solo quadretti religiosi e foto ricordo, sugli scaffali i faldoni delle pratiche e qualche libro, e la scrivania era tristemente sgombra.

Dunque nulla, zero, fine.

Ma mentre prolungavamo quell’agonia con una stentata conversazione in inglese, proprio allora venne un inserviente a dire all’ingegnere che qualcuno lo voleva al telefono (questo è almeno quello che noi ipotizzammo, dato che non capivamo un’acca della lingua del posto), e lui chiese permesso e si assentò.

Eravamo soli.

E allora dissi al mio amico R.: “Ora o mai più: vai di guardia alla porta”, e come un cane da tartufo puntai tutti gli anfratti dove poteva nascondersi quell’ipotetica cartella, forse simile a quelle che usavamo a Firenze per quel tipo di disegni. E all’improvviso la cartella mi si materializzò davanti: stava in terra, appoggiata alla parete dietro la sedia della scrivania. La tirai fuori, tirai fuori i disegni, tirai fuori dalla mia sahariana i fogli trasparenti di cui sfidando il caldo mi ero imbottito, e dalle tasche un lapis. Gomme e macchina fotografica non me li ero portati, non sarebbero serviti: ci voleva la mano, e grazie a Dio ce l’avevo, e ci voleva l’occhio, e grazie agli insegnamenti ricevuti avevo anche quello e mi permise di scegliere in un attimo gli elementi chiave con cui poi avrei potuto ricomporre l’insieme. Così, appoggiando alla parete i fogli sovrapposti, feci in pochi minuti – che tuttavia parvero un’eternità – il lavoro di un mese.

Quando l’ingegnere rientrò trovò tutto a posto e noi che lo aspettavamo seduti, tranquilli e composti, ma a ben guardare un po’ tesi. Probabilmente sospettò qualcosa, perché non era uno stupido, ma non poteva certo immaginare il nostro exploit, né sottoporci a un’ispezione corporale; se però uscendo lo avessi inavvertitamente urtato, il fruscio dei fogli di cui ero foderato mi avrebbe tradito. Ma stetti bene attento.

Tornati a Firenze, ricomponemmo i disegni, ed ecco il lavoro finito: piante, sezioni, prospetti. Devo essere sincero: come rilievi non sono gran che, ma insomma ci si può stare.

E meno male che allora non esistevano i cellulari.

Però poi mi è sorto un dubbio: e se quella telefonata non fosse stata un caso? Si sa: noi europei pensiamo di essere furbi, ma…

Il balcone fuorilegge

In un appartamento del centro storico di una bella città viveva una famiglia che aveva un grande problema, perché la piccola figlia, per le sue minorazioni, era costretta a passare i giorni sempre in casa. Del mondo esterno, a parte le solite banalità della tv e qualche uscita quando necessario, conosceva in pratica solo quello che poteva sbirciare dalla finestra, che si affacciava su una via piuttosto frequentata e da cui si intravedeva l’angolo di una piazza alberata, sempre animata e vivace.

Un giorno il padre pensò che un balcone avrebbe permesso alla figlia di sentirsi un po’ partecipe di quella vita, quasi di uscire e andarle incontro. Si rivolse perciò a un tecnico, ma fu deluso: le norme comunali non prevedevano in quella zona modifiche alle facciate dei palazzi antichi. Non per questo si arrese: fece domanda al Comune per esporre il suo problema e il giorno fissato si presentò alla Commissione Edilizia.

Di fronte al caso umano, la Commissione non se la sentì di respingere la richiesta, come pure sarebbe stato inevitabile applicando alla lettera le norme. Alla fine decisero di proporre una deroga per il caso, ma con precise condizioni: un’adeguata certificazione medica, un progetto esteticamente idoneo e infine l’impegno al ripristino, registrato con atto notarile, quando fosse venuto meno lo stato di necessità.

Dirigenti, assessori, sindaco, nessuno obiettò, e così il permesso fu accordato, il balcone fu costruito e la piccola poté passarvi ore serene.

Sulla scia di questa felice esperienza, qualche tempo dopo fu risolto anche il caso di un disabile che abitava alla periferia della stessa città, in una casupola il cui minuscolo bagno era situato a mezze scale, che lui doveva salire a forza di braccia; per cui gli fu consentito un piccolo ampliamento al piano terreno, occupando qualche metro quadro nel suo cortiletto per costruirvi un servizio igienico.

Tutto bene insomma: tecnici e amministratori avevano dato ascolto a ciò che suggeriva il buon senso (e il cuore), senza dubbio forzando le norme, ma con la massima trasparenza e ponendo precise condizioni alle piccole deroghe. Credo però che oggi tutto questo non sarebbe stato possibile con le procedure telematiche che il progresso ha imposto per le pratiche edilizie, e non solo per esse.

Trappole rurali

C’era una volta, da qualche parte nella piana a ovest di Firenze, un grande casale abbandonato, un tempo bello e pregevole ma ormai semidiruto e invaso da rovi e sterpaglie.

Un giorno qualcuno lo compra, e incarica del recupero un giovane tecnico il quale, trattandosi di un lavoro complesso, presenta preventivamente al Comune una bozza del progetto che ha in mente per sapere se è fattibile. Il parere è positivo, ma attenzione: i ruderi esistenti dovranno essere mantenuti e si potrà solo integrarli dove necessario. In altre parole: non si può buttare giù tutto e ricostruire. È chiaro? Ok, è chiaro, arrivederci.

Cominciano i lavori e passa del tempo. Poi un giorno arriva agli uffici del Comune un verbale dei vigili: passando di lì hanno scoperto che il casale è stato raso al suolo e rifatto tutto, proprio tutto. Esattamente quello che non si doveva fare.

Ahi ahi…

Conseguenze: multa salatissima (molte centinaia di migliaia di euro), ordine di demolizione dell’edificio costruito in quanto completamente illegittimo (molte altre centinaia di migliaia di euro), impossibilità di ricostruire il volume preesistente perché con la demolizione si è perso ogni diritto essendo l’area a sola destinazione rurale nel Piano Regolatore, e per di più è stata da poco soggetta a un vincolo idrogeologico di inedificabilità assoluta (ulteriori centinaia di migliaia di euro di danno); devastante contenzioso legale (ancora altri spiccioli)…

Dal cantiere un’onda d’urto burocratica e legale della massima intensità si propaga agli uffici, agli studi professionali, alle aule del Tribunale. Si assiste a uno scaricabarile letale: i proprietari devono pagare, ma si rivalgono sull’impresa e sul tecnico. L’impresa con vari pretesti si chiama fuori, dicendo in sostanza che ha obbedito agli ordini. I riflettori si spostano sul giovane tecnico, secondo me il minore responsabile del disastro. L’impresa infatti aveva enorme convenienza a rifare l’edificio ex-novo, e così pure i proprietari: il lavoro sarebbe stato più spedito e i costi molto inferiori. Probabilmente entrambi confidavano nel fatto che il posto era fuori mano e che, se si fosse fatto tutto rapidamente, nessuno si sarebbe accorto di nulla. E invece…

Di quel giovane tecnico, che probabilmente si trovò di fronte al fatto compiuto e non pensò a tutelarsi preventivamente in qualche modo, si persero le tracce.

Forse fece in tempo a raggiungere la Patagonia.

Postilla

Non è mai una buona idea sfidare la legge pensando di farla franca perché si pensa che le probabilità siano a nostro favore. Ecco un’altra esperienza.

Anni fa, una giovane coppia, per fuggire dalla città, compra una vecchia casa colonica in abbandono. Il posto è decisamente fuori mano, in mezzo a un bosco fitto e raggiungibile solo da un sentiero che è interrotto da una frana e poi da un’ampia pozza d’acqua.

Si cominciano il lavori. Accanto alla casa c’è un piccolo annesso dove si sta in piedi a malapena. I proprietari chiedono all’architetto:

– Potremmo rialzarlo un po’?

– Impossibile: le norme non lo consentono.

– Non essere pignolo: chi vuoi che ci veda? Qui siamo fuori dal mondo.

La richiesta si ripete. Alla fine l’architetto sta per cedere.

Ma prima che il passo fatale si compia, ecco che, una mattina, tra gli alberi di quel bosco remoto si materializzano silenziose delle presenze. Dei signori si avvicinano alla casa con passi misurati ma decisi e si presentano:

– Buongiorno, io sono il sindaco, noi siamo un paio di assessori, io dirigo l’ufficio tecnico, io comando i vigili urbani, io rappresento la forestale, e così via.

Quella mattina in ufficio non doveva essere rimasto nessuno.

– Che cosa state facendo? Avete i permessi? Ah, bene, vediamo un po’…

– Tutto a posto, arrivederci.

– Un momento!

Dalle bocche dei proprietari e dell’architetto eruppe all’unisono una domanda piuttosto disarticolata, ma che nella sostanza voleva dire:

– Ma che cavolo siete venuti a fare quaggiù? Siete sulle piste di un rapimento? C’è di mezzo l’antiterrorismo? Cercate una raffineria di droga?

– No, stiamo facendo il controllo delle sorgenti per l’acquedotto comunale, e dato che passavamo di qui…

Bingo.

Una idrofania di Dudok

In un pomeriggio di agosto di molti anni fa andai a Hilversum per vedere il suo famoso Municipio, capolavoro di Dudok.

Willem Marinus Dudok, massimo esponente del neoplasticismo olandese e seguace di Wright, aveva studiato da ingegnere in un’accademia militare, poi era diventato architetto capo di quella città lasciandovi opere esemplari, alle quali si ispirarono, tra gli altri, anche Michelucci e il Gruppo Toscano per le parti più belle della Stazione di Firenze.

Il posto è tranquillo e silenzioso, ricco di verde. Davanti al Municipio si stende una vasca d’acqua molto grande in cui cielo e architettura si specchiano in una luminosità tipicamente olandese. Fiancheggio la vasca, passo in un lungo porticato che sembra una stoà moderna, arrivo all’ingresso e lì mi fermo, pensando di dover chiedere a qualcuno il permesso per la visita. Ma non c’è nessuno. Un po’ imbarazzato, mi inoltro cauto: ambienti pulitissimi, di un’eleganza sobria e accurata, dove ogni dettaglio è una lezione di architettura.

Sulla destra uno scalone invita a salire. Giungo a un vestibolo, oltre il quale immagino debba trovarsi la sala del Consiglio. Dato il silenzio che regna assoluto, mi azzardo ad aprire una porta: mi appare una grande sala deserta, con tutti gli arredi al loro posto, uno spazio elegante dove tutto è fermo, e anche il tempo sembra segnare una pausa.

Ma a destra c’è qualcosa che pulsa: sono i riflessi della vasca esterna che si proiettano sulla parete dietro i seggi della giunta, disegnando una danza vivace e cangiante. Quel gioco di luci anima tutto lo spazio, e cerco di immaginarlo quando si manifesta durante una qualche seduta del consiglio: l’effetto deve essere davvero gradevole.

Per me, in quel momento, l’effetto è quello di trascinare il mio pensiero molto lontano: l’acqua, la terra, la luce, il tempo… Penso alle acque che scorrendo modellano i paesaggi, penso agli antichi che usavano l’acqua per misurare le ore, penso alle ammirevoli opere idrauliche di queste ‘terre basse’, e poi alla luce di questo loro cielo immenso percorso dalle nuvole, lo stesso cielo dei paesaggi di Ruisdael… L’Olanda, terra rubata al mare, ti sorprende facendoti sentire dappertutto a contatto con gli elementi primari della Creazione, perfino qui dentro quest’aula composta e silenziosa.

Molto tempo dopo, sfogliando un libro su Dudok, ripenso a queste suggestioni e mi chiedo se quel gioco di riflessi Dudok lo avesse in qualche modo previsto. Guardo i disegni del progetto e trovo alcuni indizi: la vasca è stata portata a ridosso della facciata del Municipio, e sotto le finestre sono stati posti dei getti orizzontali a increspare la superficie dell’acqua, mentre all’interno la parete principale della sala è stata avvicinata alle finestre scegliendo una disposizione dei posti trasversale e non longitudinale; e quella parete è stata anche lasciata vuota da stemmi o gonfaloni, che pure sarebbe stato ovvio disporvi sopra.

Propendo per il sì.

Poi mi viene in mente che, proprio negli stessi anni in cui si costruiva il Municipio, si stava anche costruendo l’Afsluitdijk, la colossale diga sul Mare del Nord fatta per chiudere il bacino dello Zuiderzee e sottrarre nuove terre al mare. Trentadue chilometri di granito portato dalla Svezia, qualcosa come una dozzina di piramidi di Cheope.

Non è retorica dire che quello fu un momento storico nell’eterno confronto degli Olandesi con le acque. E forse Dudok, in quel contesto, potrebbe aver pensato di porre un simbolo dell’Elemento Acqua nella sala del consiglio municipale di Hilversum, una città così vicina a quelle terre recuperate dal mare. Ma non un simbolo qualsiasi: un simbolo vivo e pulsante, una specie di idrofania…

Chissà.

Tangenti per caso

Nei trattati del Rinascimento, la figura dell’architetto è descritta come quella di un personaggio che ha doti non solo tecniche e culturali, ma anche morali: probità, correttezza, prudenza e così via. Anche allora insomma le tentazioni dovevano essere frequenti, e oggi sappiamo tutti come vanno le cose.

Sull’argomento vorrei raccontare un paio di episodi.

Un giorno il sig. A, che sta costruendo la sede della sua ditta su progetto dell’architetto B, incontra In cantiere l’impresario C, e chiacchierando gli chiede che pensa dell’architetto.

– Bravo, ma è un gran bischero (ovviamente, la scena si svolge in ambiente fiorentino).

– Perché un gran bischero?

– Perché lui non prende mazzette, ma siccome tutti le prendono, i suoi clienti sicuramente penseranno che anche lui le prenda. Perciò è un gran bischero.

Naturalmente non è vero quello che pensava B, e poi non ci sono solo i passaggi illeciti di denaro: spesso si è di fronte solo a qualcosa di eticamente inopportuno.

Ai tempi di Tangentopoli per esempio, avvicinandosi il Natale, una grande impresa volle accompagnare gli auguri ai tecnici che dirigevano i lavori di un complesso di proprietà comunale con dei bellissimi televisori a colori, allora piuttosto costosi. Anche se i comportamenti di tutti erano stati ineccepibili, il valore degli oggetti mise in imbarazzo i destinatari, però la restituzione sarebbe stata un atto scortese e immotivato: si doveva trovare una soluzione diversa. Alla fine, per evitare equivoci, i tecnici ringraziarono, accettarono i televisori ma decisero di girarli al Comune perché ne facesse beneficenza. Solo che nella struttura amministrativa comunale non esisteva qualcosa che assomigliasse ad un ‘Ufficio restituzione regali’, per cui seguirono incontri, viaggi, lettere, spiegazioni e molte perdite di tempo, finché alla fine qualcuno individuò uno sgangherato circolo sociale e uno sperduto ospizio che era stato da poco visitato dai ladri.

Così tutti contenti. Salvo la RAI, che ai tecnici mandò dei solleciti per gli abbonamenti: ma poi la cosa si chiarì.

Come tutti sanno, poi, le tangenti si possono far sparire con modi raffinatissimi, ma qui ne racconto uno semplicissimo, e a suo modo geniale.

Due tecnici, L. e O., sono incaricati di esaminare una pratica immobiliare molto importante per controllare se tutto è a posto per procedere alla compravendita di un grande complesso realizzato da una grande società che adesso lo vende a un ente statale. Avvocati, notai, commercialisti hanno già verificato quanto di loro competenza e tutto è a posto. Ora tocca ai tecnici: quello che è stato costruito corrisponde al progetto, al capitolato, ai documenti di appalto, alle norme e ai regolamenti? Se sì, la transazione può avvenire: un sacco di soldi.

L’esame è accurato, si sfogliano pagine e pagine e alla fine anche sotto l’aspetto tecnico tutto risulta a posto. Perfetto.

– Mandiamo via il parere? chiede O.

– Un momento, controllo una cosa, dice L.

Nell’ultima pagina dell’ultimo documento c’è una tabellina riassuntiva di tutti i capitoli di spesa con il totale, e questo totale sarà la cifra che verrà inserita nel contratto che una équipe di notai ha già preparato. Questione di poco, dunque, poi tutto sarà formalizzato e l’affare felicemente concluso.

Ma L. controlla la tabellina, e scopre che la somma è sbagliata: 2+2 non fa 4 ma 4,1. Possibile? Si rifà il conto, ma è proprio così: 4,1. Si avvisa chi di dovere.

– Ops! Un errore materiale, dicono i venditori, provvediamo subito.

Fanno la correzione, dopo di che passano tutto ai notai e l’acquisto si conclude. Per gli acquirenti è stata una fortuna che la pratica sia stata esaminata da persone competenti, oneste e pignole come L.: hanno risparmiato più di un milione di euro.

Qualche tempo dopo racconto l’episodio a un amico.

– Tu credi a un errore? Mah. Per me era una tangente. Pensaci.

Ci penso, e mi basta poco per convincermi che ha ragione. Sarebbe stato un meccanismo perfetto: chi mai, dopo avere letto una lunghissima e dettagliatissima perizia, si mette a rifare la somma dell’ultima tabellina nell’ultima pagina? Eppure è su quell’ultima cifra che si fanno le delibere e si stipulano i contratti. L’uovo di Colombo.

Aggiungo che L., persona molto esperta, probabilmente non ha fatto la verifica per caso, ma perché sapeva che certi ‘errori’ sono tutt’altro che rari. E infatti ecco una variazione sul tema.

Un giorno i membri di una grande società commerciale scoprono che le quote azionarie del socio più importante, il sig. B., personaggio di fama internazionale (no, non è Berlusconi), non corrispondono al capitale versato, ma sono un po’ superiori, e questo non vuol dire spiccioli ma milioni di euro. Fatti i dovuti accertamenti, risulta che ciò è conseguenza di un piccolo errore avvenuto all’atto della costituzione della società: lo spostamento inavvertito di un rigo della tabellina riepilogativa delle quote ha fatto attribuire a B. una percentuale diversa da quella che a lui spettava, e, guarda caso, piuttosto vantaggiosa.

I soci: – Tutto chiarito, si può fare la correzione?

Il socio B.: – Ma quando mai!

Sulla faccenda si scatena una battaglia legale molto pesante. Sullo sfondo fa da spettatore l’autore materiale dell’errore, che ha fama di persona stimatissima e irreprensibile.

Però… Si sa che a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca, no?

Attese professionali

Capita un giorno di dover fare un sopralluogo a un appartamento in una defilata stradina della città vecchia.

Vado, suono il campanello, ma non risponde nessuno. Mi metto ad aspettare pazientemente sul portone; prima o poi mi apriranno. Ogni tanto guardo in su e riprovo. L’attesa si prolunga, e intanto noto che i rari passanti, gente del vicinato, mi danno occhiate inquisitorie e un po’ severe. Almeno così mi pare.

Che c’è, che ho? Mi guardo addosso, ma sono a posto, non ho niente di strano.

Poi, quando alfine mi aprono e posso salire, capisco. Non doveva essere una novità per quella signora avere uomini che aspettavano di salire da lei.

In un altro caso invece l’attesa si prolungò.

In un vecchio condominio del centro antico un giorno l’acqua delle fosse biologiche fuoriesce e allaga le cantine. Si fa la vuotatura e tutto sembra risolto, ma di lì a poco il problema si ripresenta. Altri accertamenti, e alla fine un muratore trova la causa: lo scarico è ostruito da un solido conglomerato di… spaghetti.

Sconcerto generale: chi butta tanti spaghetti nel wc?

L’amministratore fissa per i sopralluoghi; in un appartamento, però, di proprietà di un agiato professionista, non si fa trovare nessuno. Un paio di altri flop, poi alla fine qualcuno apre: è un uomo di mezza età, in canottiera, tarchiato, barba ispida, pelato, pancetta…. Ma appena intravisto l’interno, il geometra del condominio, accennando a un passo indietro sul pianerottolo, sussurra (non erano ancora tempi di Covid):

– Io non entro, non voglio prendermi l’aids.

Poi tutti eroicamente entrano nell’appartamento. O meglio negli appartamenti, perché ogni stanza è indipendente: ci sono letto, armadio, tavolino, fornello, lavandino, wc, bidet, tv, toeletta, e poi qua e là si vedono vestiti fantasiosi, scarpe dai tacchi altissimi, parrucche. Dappertutto tracce di esistenze squallide, miserevoli.

È evidente il tipo di attività degli inquilini: ognuno – ognuna? – esercita in una delle stanze che il rispettabile proprietario ha adattato a mini alloggio.

Percependo sicuramente affitti remunerativi.